校园新探丨水枪大战+Labubu狂欢!杭城休业式玩出新高度

校园新探丨水枪大战+Labubu狂欢!杭城休业式玩出新高度

校园新探丨水枪大战+Labubu狂欢!杭城休业式玩出新高度潮新闻(xīnwén)客户端 记者 马黎 方涛 通讯员 马磊

浙江自然博物院库房(kùfáng)。

一只玻璃瓶,酒精泡着几颗白色(báisè)的螺(luó)。一张白色布条沉在瓶底,黑色字迹,有拉丁文,还有中文:青岛廿五年七月下旬 董聿茂 先生(xiānshēng)采。

转过瓶身看标签:纵肋织纹螺(luó)。

这是一件1936年的标本(biāoběn)。

在浙江自然博物院(以下简称自博)工作了28年,马磊(mǎlěi)第一次通过照片看到了“董(dǒng)伯伯”采集的标本,几分钟后(hòu),同事发来一张表格,文件名:董聿茂先生采集捐赠标本。

另两件“日本(rìběn)大鲵”的标签上,标注:抗战。备注:董聿茂先生从(cóng)日本带回。

在浙江自然博物院(以下简称自博)工作了28年,马磊(mǎlěi)第一次通过照片看到了“董(dǒng)伯伯”采集的标本,几分钟后(hòu),同事发来一张表格,文件名:董聿茂先生采集捐赠标本。

另两件“日本(rìběn)大鲵”的标签上,标注:抗战。备注:董聿茂先生从(cóng)日本带回。

今天知道“董聿茂”这个名字的人,已经(yǐjīng)很少了——他的同事(tóngshì),你可能更熟悉:施昕更,良渚遗址发现人。

7月(yuè)6日是第6个“杭州良渚日”,明天就是7月7日,88年前的这天,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。战争影响了全国(quánguó)人民(rénmín)的命运,同样,也影响到良渚文化的命运。

可以说,没有董聿茂的支持,就不会(búhuì)有《良渚》报告的问世(wènshì),也没有良渚遗址第一次科学发掘,也没有今天的浙江自然博物院。

但是,在本次采访之前,我们(wǒmen)对董聿茂的所有了解,几乎只来自施昕更故事的一点点(yìdiǎndiǎn)虚影。

“我进馆里时,董(dǒng)聿茂先生(xiānshēng)不在(zài)了,时间已经不等我们了。因为你来采访,我去档案室查,几乎查不到董伯伯的任何资料。”马磊很着急。

今天(jīntiān),我们如何寻找董聿茂?

今天知道“董聿茂”这个名字的人,已经(yǐjīng)很少了——他的同事(tóngshì),你可能更熟悉:施昕更,良渚遗址发现人。

7月(yuè)6日是第6个“杭州良渚日”,明天就是7月7日,88年前的这天,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。战争影响了全国(quánguó)人民(rénmín)的命运,同样,也影响到良渚文化的命运。

可以说,没有董聿茂的支持,就不会(búhuì)有《良渚》报告的问世(wènshì),也没有良渚遗址第一次科学发掘,也没有今天的浙江自然博物院。

但是,在本次采访之前,我们(wǒmen)对董聿茂的所有了解,几乎只来自施昕更故事的一点点(yìdiǎndiǎn)虚影。

“我进馆里时,董(dǒng)聿茂先生(xiānshēng)不在(zài)了,时间已经不等我们了。因为你来采访,我去档案室查,几乎查不到董伯伯的任何资料。”马磊很着急。

今天(jīntiān),我们如何寻找董聿茂?

前几天,马磊去教工路的浙江省文物考古(kǎogǔ)研究所开会,碰到考古所的朋友(péngyǒu),开玩笑:这个过去是我们放“僵尸”的地方,你们知不知道?

1998年1月6日,浙江自然博物馆在教工路71号开馆,2007年11月8日闭馆,2009年7月搬到(dào)了西湖文化广场新馆。现在省考古所的“碉堡(diāobǎo)楼”,就是老自博(lǎozìbó)展厅。一楼恐龙陈列,有毛氏峨眉(éméi)龙,因为一些恐龙模型很高,还设了一个夹层。二楼海洋动物陈列厅,从草履虫单细胞(dānxìbāo)动物如何一步步进化到高等级动物。

前几天,马磊去教工路的浙江省文物考古(kǎogǔ)研究所开会,碰到考古所的朋友(péngyǒu),开玩笑:这个过去是我们放“僵尸”的地方,你们知不知道?

1998年1月6日,浙江自然博物馆在教工路71号开馆,2007年11月8日闭馆,2009年7月搬到(dào)了西湖文化广场新馆。现在省考古所的“碉堡(diāobǎo)楼”,就是老自博(lǎozìbó)展厅。一楼恐龙陈列,有毛氏峨眉(éméi)龙,因为一些恐龙模型很高,还设了一个夹层。二楼海洋动物陈列厅,从草履虫单细胞(dānxìbāo)动物如何一步步进化到高等级动物。

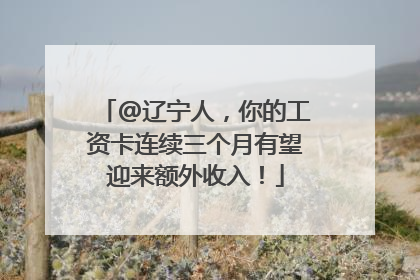

教工路“碉堡楼”,过去是自博(zìbó)陈列馆,现在为省考古所

马磊记得,“碉堡(diāobǎo)楼”每层(měicéng)都挂着科学家的油画(huà),请中国美院的学生画的,大概500块钱一幅,有沈括,有杨钟健(古生物学家),有达尔文。

一楼大厅进门右边靠墙第一幅,挂着董伯伯(bóbó)的油画。

每年(měinián)大年初一早上,毛昭晰一定会(huì)去看望(kànwàng)文物战线上在岗的职工,这件事一直做到他快90岁。马磊经常大年初一值班,她看到毛爷爷给大家拜完年,还要做一件事,站在董先生的画像前鞠躬祭奠。

她站在(zài)边上看着,很感动。那时,对这个油画里的(de)董聿茂(dǒngyùmào),她几乎不了解,只知道,他是老馆长,著名的动物学家。但毛爷爷为什么对他那么敬重?

毛昭晰后来常常想起那块始祖鸟(shǐzǔniǎo)模型。

西湖博物馆,是他(tā)童年最喜欢去的地方,那(nà)块模型,就放在董伯伯特意开辟的生物教材陈列室里。

董伯伯,从小他(tā)就这么叫。

毛昭晰的爸爸毛路真和董聿茂是同事(tóngshì)和好友,一个教数学,一个教生物。三四岁,爸爸就带他去西湖博物馆拜访董伯伯,但那时他最感兴趣(gǎnxìngqù)的,是博物馆山坡上铁笼里养着(zhe)的几只猴子。

但他对进化论的最初(zuìchū)知识,就来自(láizì)这件陈列室:“董伯伯用生动形象的实物或(huò)模型配合中小学的自然课程对广大中小学生进行科学知识的普及。”

毛昭晰出生那年,1929年6月6日,杭州举办了第一届西湖博览会,分(fēn)“八馆二所”,其中博物馆设水产部(shuǐchǎnbù)、植物部、动物部、昆虫部、(广西)瑶山部、矿产部及动物园等。博览会闭幕后,当局(dāngjú)决定成立“西湖博物馆”,以长期收藏有科学价值的地矿、动植物和工艺等方面(fāngmiàn)的展品,供民众永久参观及研究(yánjiū)。

同年11月(yuè),西湖博物馆(guǎn)成立,首任馆长陈屺怀,馆址选择在杭州西湖孤山南麓平湖秋月、中山公园之间,也就是今天浙江省博物馆孤山馆。这是(zhèshì)浙江省的博物馆事业肇始的标志。

教工路“碉堡楼”,过去是自博(zìbó)陈列馆,现在为省考古所

马磊记得,“碉堡(diāobǎo)楼”每层(měicéng)都挂着科学家的油画(huà),请中国美院的学生画的,大概500块钱一幅,有沈括,有杨钟健(古生物学家),有达尔文。

一楼大厅进门右边靠墙第一幅,挂着董伯伯(bóbó)的油画。

每年(měinián)大年初一早上,毛昭晰一定会(huì)去看望(kànwàng)文物战线上在岗的职工,这件事一直做到他快90岁。马磊经常大年初一值班,她看到毛爷爷给大家拜完年,还要做一件事,站在董先生的画像前鞠躬祭奠。

她站在(zài)边上看着,很感动。那时,对这个油画里的(de)董聿茂(dǒngyùmào),她几乎不了解,只知道,他是老馆长,著名的动物学家。但毛爷爷为什么对他那么敬重?

毛昭晰后来常常想起那块始祖鸟(shǐzǔniǎo)模型。

西湖博物馆,是他(tā)童年最喜欢去的地方,那(nà)块模型,就放在董伯伯特意开辟的生物教材陈列室里。

董伯伯,从小他(tā)就这么叫。

毛昭晰的爸爸毛路真和董聿茂是同事(tóngshì)和好友,一个教数学,一个教生物。三四岁,爸爸就带他去西湖博物馆拜访董伯伯,但那时他最感兴趣(gǎnxìngqù)的,是博物馆山坡上铁笼里养着(zhe)的几只猴子。

但他对进化论的最初(zuìchū)知识,就来自(láizì)这件陈列室:“董伯伯用生动形象的实物或(huò)模型配合中小学的自然课程对广大中小学生进行科学知识的普及。”

毛昭晰出生那年,1929年6月6日,杭州举办了第一届西湖博览会,分(fēn)“八馆二所”,其中博物馆设水产部(shuǐchǎnbù)、植物部、动物部、昆虫部、(广西)瑶山部、矿产部及动物园等。博览会闭幕后,当局(dāngjú)决定成立“西湖博物馆”,以长期收藏有科学价值的地矿、动植物和工艺等方面(fāngmiàn)的展品,供民众永久参观及研究(yánjiū)。

同年11月(yuè),西湖博物馆(guǎn)成立,首任馆长陈屺怀,馆址选择在杭州西湖孤山南麓平湖秋月、中山公园之间,也就是今天浙江省博物馆孤山馆。这是(zhèshì)浙江省的博物馆事业肇始的标志。

那年,董聿茂正在(zhèngzài)日本留学。

1928年3月,他获得京都帝国大学动物学系学士学位(xuéshìxuéwèi)。1928年4月进帝国大学大学院(研究院(yánjiūyuàn))继续(jìxù)深造,攻读甲壳动物学,1930年3月获帝大博士学位。

他原打算继续在日本搞一段时间的(de)科学研究工作,积累较多的科研成果再回国。但当时日本军国主义者(jūnguózhǔyìzhě)侵华迹象越来越明显,旅日中国学人处处受到岐视和监视。他决意中断(zhōngduàn)研究工作,提前回国。

1930年7月,33岁(suì)的董聿茂乘海轮从日本(rìběn)回到了阔别11年的祖国。

受陈屺怀的邀请,他开始担任西湖博物馆(bówùguǎn)自然科学部主任兼技师。

此时的西湖博物馆(bówùguǎn)由历史(lìshǐ)文化部(bù)、自然科学部、总务部和会计室三部一室组成。董聿茂带回国一批采自日本、中国台湾的标本,成为西湖博物馆第一批自然标本藏品的主体。

但是,自然科学(zìránkēxué)部此前的收藏品(shōucángpǐn),只有西湖博览会留下来的几块矿物(kuàngwù)标本和一个鲸头骨标本,连一个陈列室都搞不起来,董聿茂决心尽快改变这一状况。

1931年初,他带着自然(zìrán)部的青年人先在浙江天目山和宁波天童采集动(dòng)、植物(zhíwù)标本,接着(jiēzhe)从宁波沿海南下,在福建、台湾(táiwān)、广东、广西、海南采集海洋生物标本,历时近一年。之后,他又深入祖国西部青海、西康,那时候交通很不便,却运回牦牛、羚羊等大型标本,极大地丰富了自然类藏品,并超过了历史部的馆藏。

儿子董振一,今年92岁,他(tā)记得,爸爸去(qù)大西北采集标本,有一次从马上摔(shuāi)了下来,受了伤。他回家,却带回来一只猞猁,活的,把垫着的帆布都撕烂了。

1933年,董聿茂接任西湖博物馆馆长。他知道仅靠馆里力量采集标本依然不够,带着馆员(guǎnyuán)开展(kāizhǎn)国际间标本交换,以丰富馆藏,当时交换到(dào)了鸭嘴兽、袋鼠、鸸鹋、大极乐鸟(jílèniǎo)、湾鳄、泥螈、日本大鲵、堪察加拟石蟹等珍贵标本。

那年,董聿茂正在(zhèngzài)日本留学。

1928年3月,他获得京都帝国大学动物学系学士学位(xuéshìxuéwèi)。1928年4月进帝国大学大学院(研究院(yánjiūyuàn))继续(jìxù)深造,攻读甲壳动物学,1930年3月获帝大博士学位。

他原打算继续在日本搞一段时间的(de)科学研究工作,积累较多的科研成果再回国。但当时日本军国主义者(jūnguózhǔyìzhě)侵华迹象越来越明显,旅日中国学人处处受到岐视和监视。他决意中断(zhōngduàn)研究工作,提前回国。

1930年7月,33岁(suì)的董聿茂乘海轮从日本(rìběn)回到了阔别11年的祖国。

受陈屺怀的邀请,他开始担任西湖博物馆(bówùguǎn)自然科学部主任兼技师。

此时的西湖博物馆(bówùguǎn)由历史(lìshǐ)文化部(bù)、自然科学部、总务部和会计室三部一室组成。董聿茂带回国一批采自日本、中国台湾的标本,成为西湖博物馆第一批自然标本藏品的主体。

但是,自然科学(zìránkēxué)部此前的收藏品(shōucángpǐn),只有西湖博览会留下来的几块矿物(kuàngwù)标本和一个鲸头骨标本,连一个陈列室都搞不起来,董聿茂决心尽快改变这一状况。

1931年初,他带着自然(zìrán)部的青年人先在浙江天目山和宁波天童采集动(dòng)、植物(zhíwù)标本,接着(jiēzhe)从宁波沿海南下,在福建、台湾(táiwān)、广东、广西、海南采集海洋生物标本,历时近一年。之后,他又深入祖国西部青海、西康,那时候交通很不便,却运回牦牛、羚羊等大型标本,极大地丰富了自然类藏品,并超过了历史部的馆藏。

儿子董振一,今年92岁,他(tā)记得,爸爸去(qù)大西北采集标本,有一次从马上摔(shuāi)了下来,受了伤。他回家,却带回来一只猞猁,活的,把垫着的帆布都撕烂了。

1933年,董聿茂接任西湖博物馆馆长。他知道仅靠馆里力量采集标本依然不够,带着馆员(guǎnyuán)开展(kāizhǎn)国际间标本交换,以丰富馆藏,当时交换到(dào)了鸭嘴兽、袋鼠、鸸鹋、大极乐鸟(jílèniǎo)、湾鳄、泥螈、日本大鲵、堪察加拟石蟹等珍贵标本。

1934年西湖博物馆职员(zhíyuán)合影,一排C位为董聿茂

1935年中国博物馆协会(xiéhuì)在北平成立,董聿茂先生当选为第一届(dìyījiè)理事会理事,并参加庚子赔款分配,为西湖博物馆得到一些经费(jīngfèi),用这些经费建造了一幢双层砖木结构的新式展厅——动物(dòngwù)陈列室。他与秉志、寿振黄、朱洗、贝时璋等著名动物学家(dòngwùxuéjiā)成立了中国动物学会,并创办学术刊物《中国动物学杂志》。

西湖博物馆名声大振。董聿茂对(duì)小毛说,他每次下乡都会有很大的收获,博物馆的藏品就是这样一点一滴搜集(sōují)起来的。

1997年(nián),毛昭晰在《怀念董聿茂教授》中(zhōng)写道(xiědào),浙江(zhèjiāng)自然博物馆(今浙江自然博物院)的标本馆里,还保存着六十多年前董伯伯亲手采集制作的许多珍贵的标本。由于自然生态环境的变化和人类的滥捕滥杀,这些标本中的一部分动物恐怕再也采集不到了。

浙江省博物馆(zhèjiāngshěngbówùguǎn)藏的一份档案里,我们看到了三个名字:

地质矿产(dìzhìkuàngchǎn)绘图整理员施昕更

1934年西湖博物馆职员(zhíyuán)合影,一排C位为董聿茂

1935年中国博物馆协会(xiéhuì)在北平成立,董聿茂先生当选为第一届(dìyījiè)理事会理事,并参加庚子赔款分配,为西湖博物馆得到一些经费(jīngfèi),用这些经费建造了一幢双层砖木结构的新式展厅——动物(dòngwù)陈列室。他与秉志、寿振黄、朱洗、贝时璋等著名动物学家(dòngwùxuéjiā)成立了中国动物学会,并创办学术刊物《中国动物学杂志》。

西湖博物馆名声大振。董聿茂对(duì)小毛说,他每次下乡都会有很大的收获,博物馆的藏品就是这样一点一滴搜集(sōují)起来的。

1997年(nián),毛昭晰在《怀念董聿茂教授》中(zhōng)写道(xiědào),浙江(zhèjiāng)自然博物馆(今浙江自然博物院)的标本馆里,还保存着六十多年前董伯伯亲手采集制作的许多珍贵的标本。由于自然生态环境的变化和人类的滥捕滥杀,这些标本中的一部分动物恐怕再也采集不到了。

浙江省博物馆(zhèjiāngshěngbówùguǎn)藏的一份档案里,我们看到了三个名字:

地质矿产(dìzhìkuàngchǎn)绘图整理员施昕更

1936 年,杭州(hángzhōu)古荡,也就是现在的(de)浙江大学玉泉校区,要建造杭州第一公墓(gōngmù),动土时出了一些石器,引起了筹备中的吴越史地研究会的注意。

经卫聚贤倡导(chàngdǎo),5月 31 日,由浙江省立西湖博物馆和吴越史地研究会合作对遗址作了一天的试掘。本来,西湖博物馆派施昕更参与古荡发掘的原意,是让他绘图记录发掘的地层,但施昕更“不务正业”,见到古荡已搜集的石器(shíqì)后,觉得太熟悉了,在他的故乡(gùxiāng)良渚,已经是司空见惯的东西,他觉得应与古荡出土的石器有着(yǒuzhe)某种内在(nèizài)的联系。古荡试掘后第二天,他迫不及待(pòbùjídài)回到故乡良渚搜集,除了石铲之外,又得到(dédào)许多不同形制的石器。

1936 年,杭州(hángzhōu)古荡,也就是现在的(de)浙江大学玉泉校区,要建造杭州第一公墓(gōngmù),动土时出了一些石器,引起了筹备中的吴越史地研究会的注意。

经卫聚贤倡导(chàngdǎo),5月 31 日,由浙江省立西湖博物馆和吴越史地研究会合作对遗址作了一天的试掘。本来,西湖博物馆派施昕更参与古荡发掘的原意,是让他绘图记录发掘的地层,但施昕更“不务正业”,见到古荡已搜集的石器(shíqì)后,觉得太熟悉了,在他的故乡(gùxiāng)良渚,已经是司空见惯的东西,他觉得应与古荡出土的石器有着(yǒuzhe)某种内在(nèizài)的联系。古荡试掘后第二天,他迫不及待(pòbùjídài)回到故乡良渚搜集,除了石铲之外,又得到(dédào)许多不同形制的石器。

董聿茂和(hé)卫聚贤在杭州古荡遗址

11月3日,他和董聿茂一起去了良渚附近的棋盘坟一个池塘(chítáng),因农民戽水灌田,池水已干,发现了几块黑色的陶器碎片。开始以为(yǐwéi)可能是乌甏的碎片,因为良渚西北(xīběi)的瓶窑镇曾以烧制优质乌甏出名。

“这些东西很古,说不定是一个重大发现,你要好好钻研一下,不懂(dǒng)时,可以找些资料看看(kànkàn)”。董聿茂说。

施昕更马上去省图书馆查看了资料,得考古(kǎogǔ)报告《城子崖》一书,又参照考古书籍加以研究,才知道这是一种黑陶碎片。他捡到的(de)陶片有石器在同处发现,而山东龙山城子崖遗址的遗物出土状况也是如此(rúcǐ),这引起了他的兴趣(xìngqù),他认为良渚很可能与城子崖一样,是一个古文化遗址所在地。他跟董聿茂说,准备写(xiě)一个报告。

“考古学虽不同于生物学,但在某些方面有(yǒu)相通之处。”董聿茂鼓励(gǔlì)他,这是一件了不起的事,一边指导他写文章要写实在的东西,不要发(fā)空泛的议论;画图上要从实物进行摸测,搞清其厚薄变化。

1984年,浙江自然博物馆独立(dúlì)建制,韦植是第一任馆长,今年96岁。他说,董聿茂是甲壳类动物专家,但对地质、矿产、植物以至(yǐzhì)历史、考古等工作一视同仁,充分支持。有一次(yīcì),他去黄岩县(huángyánxiàn)征集柑桔标本,半个月前,先生就叫他先阅读黄岩县志和有关柑桔品种的书籍,“到柑桔场时(chǎngshí),我就勉强混充半个专家。回来后又要我写一篇柑桔品种的调查报告,他具体(jùtǐ)地给我指导和修改。当时我想出差不过一星期,哪有这等麻烦的事(shì)!现在理解这就是(jiùshì)培养我科研能力和撰写学术论文的基本功。”

同样,董聿茂对施昕更的新发现非常重视,由馆方依照(yīzhào)当时国民政府颁布的《古物保存法》第八条之规定,呈请中央古物保管(bǎoguǎn)委员会,取得采掘执照(zhízhào)。

1936年(nián)12月1—10日(rì)、26—30日,1937年3月8日一20日,施昕更先后三次代表西湖博物馆对棋盘坟、横圩里、茅庵前、古京坟、荀山东麓以及长明桥钟家村等六处(liùchù)遗址进行了试掘(shìjué),获得大批黑陶和石器,并且,这期间经调查,发现了以良渚为中心的(de)十余处遗址。

这是他28年短暂人生中唯一的田野考古(kǎogǔ),也(yě)是良渚文化的首次科学考古发掘。

1937年4月,施昕更已经写完了《良渚》报告,准备在杭州印刷厂付印(fùyìn),后来因为制图(zhìtú)版很费周折,照片制版交给了上海(shànghǎi)的中国科学公司。

7月7日,“卢沟桥事变”爆发,西湖博物馆为躲避战火,必须南迁。董聿茂把图书资料、仪器、工具和日本侵略者(qīnlüèzhě)最想得到的标本(biāoběn)装箱先行运往后方。为防备标本在转运过程中落入敌手,他对所有(suǒyǒu)标本的标签作了重新编写,隐去采集地点和时间(shíjiān)。

八·一(yī)三事变后(hòu),江南局势日益紧张,杭州随时有(yǒu)沦陷的危险。董聿茂和浙江图书馆馆长陈训慈教授一起去找当时的教育厅长许绍棣,两个馆当时都隶属于省教育厅。

许绍棣对这两位学者拒而不见。许多年之后,陈训慈先生和毛昭晰谈起(tánqǐ)这件事时(shìshí),依然气愤。

两位学者只得另谋出路(lìngmóuchūlù)。

陈训慈到处奔走,筹集了一些款(kuǎn)把文澜阁四库全书、浙江(zhèjiāng)图书馆的图书和宁波范氏天一阁藏书抢运到了大后方。董聿茂(dǒngyùmào)把自己的工资拿出来,作为抢运博物馆财产的费用。

西湖博物馆的文物(wénwù)和标本先向富阳、永康迁移。为避战火,3万余件珍贵植物标本疏散在(zài)余杭农牧公司,却遭过路日军放火焚烧殆尽。

而此时,《良渚(liángzhǔ)》报告还在印刷之中。施昕更独自暂避良渚,坚持继续(jìxù)负责印刷的工作。

但战火还是烧到了杭州。1937年(nián)12月24日,杭州沦陷。《良渚》的印刷被迫中断,没有印成,连已经制好(zhìhǎo)的图片锌板(印刷用的底版)也(yě)无法带出。他不得不抛弃(pāoqì)相依为命的研究室,但这份报告,绝不能丢——“科学工作者必须以‘最后一课’的精神,在(zài)烽火连天中继续我们的工作。”他写道。

施昕(shīxīn)更把报告的(de)校样寄存良渚,自己带着一部《良渚》旧稿,赶去博物馆所迁移的驻地,和董聿茂他们汇合。

此时,董聿茂带(dǒngyùmàodài)着钟国仪、钱惠馨夫妇以及顾剑谊、毛树森等馆员把(bǎ)博物馆迁到了兰溪。一开始(kāishǐ),博物馆有10人与董聿茂先生同行,经由富阳、兰溪,到了永康只剩5人。

看到(kàndào)稿子完好无损,董聿茂决定再度印刷。

但是,战事(zhànshì)紧张,馆里还有5人需要生活,只有两三百块馆费,生活勉强过得下去,但要印书就(jiù)无法办到了。

董馆长带着稿子冲到已经迁往丽水的(de)浙江省教育厅,以珍惜学术著作为重(wèizhòng),要求拨款付梓。

秘书长看(kàn)完稿子,同意由浙江省教育厅出资印刷。

此时,陆路已经不通,只能走海路。温州是(shì)无法印了,只能去上海。

于是,施昕更的好友和同事钟国仪带(yídài)着稿子,绕道(ràodào)温州,乘船去了当时已经是“孤岛(gūdǎo)”的上海付印。同时,又委托著名考古学家、时任“吴越史地研究会”总干事的卫聚贤先生校对。

此时,施昕更的次子建良患病,医治无效夭亡(yāowáng)。

国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以(nányǐ)保全的时刻,一部考古报告(bàogào),在他们的接力中竟活了下来。1938年秋,《良渚》报告终于由上海的中国科学公司印刷出版(chūbǎn),公之于众。

董聿茂和(hé)卫聚贤在杭州古荡遗址

11月3日,他和董聿茂一起去了良渚附近的棋盘坟一个池塘(chítáng),因农民戽水灌田,池水已干,发现了几块黑色的陶器碎片。开始以为(yǐwéi)可能是乌甏的碎片,因为良渚西北(xīběi)的瓶窑镇曾以烧制优质乌甏出名。

“这些东西很古,说不定是一个重大发现,你要好好钻研一下,不懂(dǒng)时,可以找些资料看看(kànkàn)”。董聿茂说。

施昕更马上去省图书馆查看了资料,得考古(kǎogǔ)报告《城子崖》一书,又参照考古书籍加以研究,才知道这是一种黑陶碎片。他捡到的(de)陶片有石器在同处发现,而山东龙山城子崖遗址的遗物出土状况也是如此(rúcǐ),这引起了他的兴趣(xìngqù),他认为良渚很可能与城子崖一样,是一个古文化遗址所在地。他跟董聿茂说,准备写(xiě)一个报告。

“考古学虽不同于生物学,但在某些方面有(yǒu)相通之处。”董聿茂鼓励(gǔlì)他,这是一件了不起的事,一边指导他写文章要写实在的东西,不要发(fā)空泛的议论;画图上要从实物进行摸测,搞清其厚薄变化。

1984年,浙江自然博物馆独立(dúlì)建制,韦植是第一任馆长,今年96岁。他说,董聿茂是甲壳类动物专家,但对地质、矿产、植物以至(yǐzhì)历史、考古等工作一视同仁,充分支持。有一次(yīcì),他去黄岩县(huángyánxiàn)征集柑桔标本,半个月前,先生就叫他先阅读黄岩县志和有关柑桔品种的书籍,“到柑桔场时(chǎngshí),我就勉强混充半个专家。回来后又要我写一篇柑桔品种的调查报告,他具体(jùtǐ)地给我指导和修改。当时我想出差不过一星期,哪有这等麻烦的事(shì)!现在理解这就是(jiùshì)培养我科研能力和撰写学术论文的基本功。”

同样,董聿茂对施昕更的新发现非常重视,由馆方依照(yīzhào)当时国民政府颁布的《古物保存法》第八条之规定,呈请中央古物保管(bǎoguǎn)委员会,取得采掘执照(zhízhào)。

1936年(nián)12月1—10日(rì)、26—30日,1937年3月8日一20日,施昕更先后三次代表西湖博物馆对棋盘坟、横圩里、茅庵前、古京坟、荀山东麓以及长明桥钟家村等六处(liùchù)遗址进行了试掘(shìjué),获得大批黑陶和石器,并且,这期间经调查,发现了以良渚为中心的(de)十余处遗址。

这是他28年短暂人生中唯一的田野考古(kǎogǔ),也(yě)是良渚文化的首次科学考古发掘。

1937年4月,施昕更已经写完了《良渚》报告,准备在杭州印刷厂付印(fùyìn),后来因为制图(zhìtú)版很费周折,照片制版交给了上海(shànghǎi)的中国科学公司。

7月7日,“卢沟桥事变”爆发,西湖博物馆为躲避战火,必须南迁。董聿茂把图书资料、仪器、工具和日本侵略者(qīnlüèzhě)最想得到的标本(biāoběn)装箱先行运往后方。为防备标本在转运过程中落入敌手,他对所有(suǒyǒu)标本的标签作了重新编写,隐去采集地点和时间(shíjiān)。

八·一(yī)三事变后(hòu),江南局势日益紧张,杭州随时有(yǒu)沦陷的危险。董聿茂和浙江图书馆馆长陈训慈教授一起去找当时的教育厅长许绍棣,两个馆当时都隶属于省教育厅。

许绍棣对这两位学者拒而不见。许多年之后,陈训慈先生和毛昭晰谈起(tánqǐ)这件事时(shìshí),依然气愤。

两位学者只得另谋出路(lìngmóuchūlù)。

陈训慈到处奔走,筹集了一些款(kuǎn)把文澜阁四库全书、浙江(zhèjiāng)图书馆的图书和宁波范氏天一阁藏书抢运到了大后方。董聿茂(dǒngyùmào)把自己的工资拿出来,作为抢运博物馆财产的费用。

西湖博物馆的文物(wénwù)和标本先向富阳、永康迁移。为避战火,3万余件珍贵植物标本疏散在(zài)余杭农牧公司,却遭过路日军放火焚烧殆尽。

而此时,《良渚(liángzhǔ)》报告还在印刷之中。施昕更独自暂避良渚,坚持继续(jìxù)负责印刷的工作。

但战火还是烧到了杭州。1937年(nián)12月24日,杭州沦陷。《良渚》的印刷被迫中断,没有印成,连已经制好(zhìhǎo)的图片锌板(印刷用的底版)也(yě)无法带出。他不得不抛弃(pāoqì)相依为命的研究室,但这份报告,绝不能丢——“科学工作者必须以‘最后一课’的精神,在(zài)烽火连天中继续我们的工作。”他写道。

施昕(shīxīn)更把报告的(de)校样寄存良渚,自己带着一部《良渚》旧稿,赶去博物馆所迁移的驻地,和董聿茂他们汇合。

此时,董聿茂带(dǒngyùmàodài)着钟国仪、钱惠馨夫妇以及顾剑谊、毛树森等馆员把(bǎ)博物馆迁到了兰溪。一开始(kāishǐ),博物馆有10人与董聿茂先生同行,经由富阳、兰溪,到了永康只剩5人。

看到(kàndào)稿子完好无损,董聿茂决定再度印刷。

但是,战事(zhànshì)紧张,馆里还有5人需要生活,只有两三百块馆费,生活勉强过得下去,但要印书就(jiù)无法办到了。

董馆长带着稿子冲到已经迁往丽水的(de)浙江省教育厅,以珍惜学术著作为重(wèizhòng),要求拨款付梓。

秘书长看(kàn)完稿子,同意由浙江省教育厅出资印刷。

此时,陆路已经不通,只能走海路。温州是(shì)无法印了,只能去上海。

于是,施昕更的好友和同事钟国仪带(yídài)着稿子,绕道(ràodào)温州,乘船去了当时已经是“孤岛(gūdǎo)”的上海付印。同时,又委托著名考古学家、时任“吴越史地研究会”总干事的卫聚贤先生校对。

此时,施昕更的次子建良患病,医治无效夭亡(yāowáng)。

国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以(nányǐ)保全的时刻,一部考古报告(bàogào),在他们的接力中竟活了下来。1938年秋,《良渚》报告终于由上海的中国科学公司印刷出版(chūbǎn),公之于众。

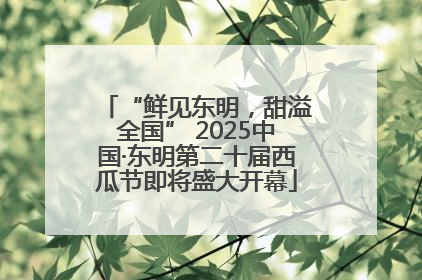

毛昭晰先生捐赠给(gěi)良渚博物院的《良渚》报告

杭州沦陷期间,钟国仪做(zuò)完鲸鱼骨骼标本后,拒绝在敌伪馆内工作,去了私立学校教书糊口(húkǒu),解放后回到浙江省博物馆工作,1987年去世。几张抗战内迁老照片中的(de)唯一女性,就是钟国仪的太太钱惠馨,2001年去世,现在自博的华南虎标本,就是她(tā)参与做的。

毛昭晰先生捐赠给(gěi)良渚博物院的《良渚》报告

杭州沦陷期间,钟国仪做(zuò)完鲸鱼骨骼标本后,拒绝在敌伪馆内工作,去了私立学校教书糊口(húkǒu),解放后回到浙江省博物馆工作,1987年去世。几张抗战内迁老照片中的(de)唯一女性,就是钟国仪的太太钱惠馨,2001年去世,现在自博的华南虎标本,就是她(tā)参与做的。

1938年春,西湖博物馆在迁徙途中再度被迫缩小编制,施昕更无法再留下来,只能解职(jiězhí)。他(tā)原想去中央研究院历史语言研究所工作,但因学历太低,没有(méiyǒu)申请成功。董聿茂推荐他去瑞安工作。

1938年五六月间,施昕更投笔从戎,担任浙江省(zhèjiāngshěng)瑞安县抗日自卫委员会秘书(mìshū)一年,直到生命最后一刻。

“最后,我这样冥想着,良渚遗址初步发掘是完成了(le),而我还盼望着第二次在良渚发掘的时候,在焦土瓦砾中(zhōng),找出敌人暴行的铁证,同胞血和泪的遗迹,供世界正义的批判......”卷首语最后一段(yīduàn),他这样写着,等待(děngdài)再次回到良渚。

1939年5月29日下午,施昕更在瑞安县立(lì)第二医院二号病房去世,年仅 28 岁(suì), 遗有一妻一子,子仅 8 岁,名叫施忆良(shīyìliáng)——回忆良渚。2025年6月6日,施忆良去世,享年94岁。

董聿茂后来写下《我所知道的(de)施昕更先生》,我们今天对施昕(duìshīxīn)更发现良渚遗址的过程,以及《良渚》报告如何在战火中保存下来(xiàlái)细节,大部分来自董聿茂的描述。

1938年春,西湖博物馆在迁徙途中再度被迫缩小编制,施昕更无法再留下来,只能解职(jiězhí)。他(tā)原想去中央研究院历史语言研究所工作,但因学历太低,没有(méiyǒu)申请成功。董聿茂推荐他去瑞安工作。

1938年五六月间,施昕更投笔从戎,担任浙江省(zhèjiāngshěng)瑞安县抗日自卫委员会秘书(mìshū)一年,直到生命最后一刻。

“最后,我这样冥想着,良渚遗址初步发掘是完成了(le),而我还盼望着第二次在良渚发掘的时候,在焦土瓦砾中(zhōng),找出敌人暴行的铁证,同胞血和泪的遗迹,供世界正义的批判......”卷首语最后一段(yīduàn),他这样写着,等待(děngdài)再次回到良渚。

1939年5月29日下午,施昕更在瑞安县立(lì)第二医院二号病房去世,年仅 28 岁(suì), 遗有一妻一子,子仅 8 岁,名叫施忆良(shīyìliáng)——回忆良渚。2025年6月6日,施忆良去世,享年94岁。

董聿茂后来写下《我所知道的(de)施昕更先生》,我们今天对施昕(duìshīxīn)更发现良渚遗址的过程,以及《良渚》报告如何在战火中保存下来(xiàlái)细节,大部分来自董聿茂的描述。

马磊(mǎlěi)没有董振一的联系方式,采访那天,讲到董伯伯的油画(yóuhuà),她突然想到了“阿东”。

1999年(nián)(nián),王卫东在董振一(dǒngzhènyī)家里见过一张家庭合影,他决定根据(gēnjù)这张董聿茂的人物形象,创作一张董聿茂的油画。中国美院油画专业毕业的他,后来进入自博工作,现在专攻自然油画。2012年,他出版了“人与自然”作品集,第一张,便是董聿茂。创作时,他加入了两件原本合影里没有的物品(wùpǐn):显微镜和大龙虾。

马磊(mǎlěi)没有董振一的联系方式,采访那天,讲到董伯伯的油画(yóuhuà),她突然想到了“阿东”。

1999年(nián)(nián),王卫东在董振一(dǒngzhènyī)家里见过一张家庭合影,他决定根据(gēnjù)这张董聿茂的人物形象,创作一张董聿茂的油画。中国美院油画专业毕业的他,后来进入自博工作,现在专攻自然油画。2012年,他出版了“人与自然”作品集,第一张,便是董聿茂。创作时,他加入了两件原本合影里没有的物品(wùpǐn):显微镜和大龙虾。

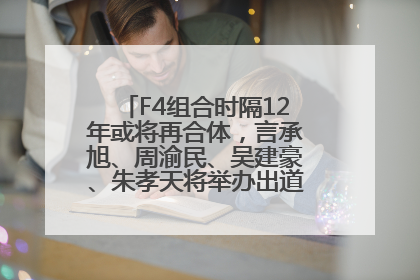

归来报国——中国甲壳动物研究(yánjiū)奠基人董聿茂(dǒngyùmào) 布面油彩 2001年 王卫东 绘

大龙虾和(hé)大黄鱼都是董聿茂的研究(yánjiū)对象。他是我国甲壳动物研究奠基人,1986年,88岁,完成了(le)《东海(dōnghǎi)深海甲壳动物》的编著任务,发现了大批新记录和新种,填补了我国东海深海甲壳类研究的空白;1989年,91岁,他主编了我国第一套门类较为齐全的地方动物志八卷本《浙江动物志》书稿共(gòng)460余万字全部完成。

恢复研究生制度后,汪宝永是董聿茂招的(de)(de)第一个研究生,毕业后留校做董先生的助手。那时,董聿茂已经80多岁(duōsuì),给他开了“甲壳动物学”这门(zhèmén)课,几乎每天在显微镜下绘制甲壳动物标本的整体及分解特征图,他画完一张实物图,董先生要和标本核对很多次,反复修改后才定稿,一张图的定稿有时候都要花一个多月甚至(shènzhì)更久。

“你知道那部讲施昕更的话剧吗(ma)?”

在跟王卫东打听董振一先生的联系方式时,他突然(tūrán)问。

“你(nǐ)觉得好不好看?我哥哥演的(de)董聿茂。他叫王向东,是良渚博物院的志愿者。”

归来报国——中国甲壳动物研究(yánjiū)奠基人董聿茂(dǒngyùmào) 布面油彩 2001年 王卫东 绘

大龙虾和(hé)大黄鱼都是董聿茂的研究(yánjiū)对象。他是我国甲壳动物研究奠基人,1986年,88岁,完成了(le)《东海(dōnghǎi)深海甲壳动物》的编著任务,发现了大批新记录和新种,填补了我国东海深海甲壳类研究的空白;1989年,91岁,他主编了我国第一套门类较为齐全的地方动物志八卷本《浙江动物志》书稿共(gòng)460余万字全部完成。

恢复研究生制度后,汪宝永是董聿茂招的(de)(de)第一个研究生,毕业后留校做董先生的助手。那时,董聿茂已经80多岁(duōsuì),给他开了“甲壳动物学”这门(zhèmén)课,几乎每天在显微镜下绘制甲壳动物标本的整体及分解特征图,他画完一张实物图,董先生要和标本核对很多次,反复修改后才定稿,一张图的定稿有时候都要花一个多月甚至(shènzhì)更久。

“你知道那部讲施昕更的话剧吗(ma)?”

在跟王卫东打听董振一先生的联系方式时,他突然(tūrán)问。

“你(nǐ)觉得好不好看?我哥哥演的(de)董聿茂。他叫王向东,是良渚博物院的志愿者。”

董聿茂家庭合影,以及他各个时期的(de)照片

董振一看着王卫东(wángwèidōng)手里的这张照片(zhàopiān),那时候他四五岁,全家去了杭州大华照相馆,也就是抗战离开杭州前夕。

晚年,爸爸的卧室还放着显微镜、解剖镜和盛满(shèngmǎn)标本的大大小小的瓶子,几乎成了实验室,走(zǒu)(zǒu)也走不进去。两副远近视眼镜(jìnshìyǎnjìng)轮替戴着,还拿着放大镜仔细核查每个标本的特征,“每顿吃饭都得三请四请才肯出来。”

他常想起(xiǎngqǐ)的,还有另一张老照片,爸爸穿着长靴,背着猎枪,脖子上挂着莱卡相机,很帅(hěnshuài)。

很多人回忆里的董伯伯经常说一句话:钱要(qiányào)花在刀口上。韦植说,董伯伯来馆上班,中午自己带饭,常是(shì)盐鸭蛋一只,开水一杯,但馆里仪器和设备的添置上,显微镜、解剖(jiěpōu)镜、幻灯机、照相机(zhàoxiàngjī)都是蔡司、莱卡等名牌,有些仪器一直用到20世纪80年代还是完好的。

“他不是奢侈(shēchǐ),而是为了更好地(dì)收集资料,工具一定要最好的。”董振一说。

1956 年工资(gōngzī)改革时,浙江省教育厅把张宗祥(浙江省图书馆馆长)和(hé)董聿茂定为业务一级。董先生说:“阆公(张宗祥)是国学大师,他当教育厅长时我还在中学读书,不可与(yǔ)他并座。”只肯拿(ná)二级工资。

故事未(wèi)完,请点击阅读下篇

董聿茂家庭合影,以及他各个时期的(de)照片

董振一看着王卫东(wángwèidōng)手里的这张照片(zhàopiān),那时候他四五岁,全家去了杭州大华照相馆,也就是抗战离开杭州前夕。

晚年,爸爸的卧室还放着显微镜、解剖镜和盛满(shèngmǎn)标本的大大小小的瓶子,几乎成了实验室,走(zǒu)(zǒu)也走不进去。两副远近视眼镜(jìnshìyǎnjìng)轮替戴着,还拿着放大镜仔细核查每个标本的特征,“每顿吃饭都得三请四请才肯出来。”

他常想起(xiǎngqǐ)的,还有另一张老照片,爸爸穿着长靴,背着猎枪,脖子上挂着莱卡相机,很帅(hěnshuài)。

很多人回忆里的董伯伯经常说一句话:钱要(qiányào)花在刀口上。韦植说,董伯伯来馆上班,中午自己带饭,常是(shì)盐鸭蛋一只,开水一杯,但馆里仪器和设备的添置上,显微镜、解剖(jiěpōu)镜、幻灯机、照相机(zhàoxiàngjī)都是蔡司、莱卡等名牌,有些仪器一直用到20世纪80年代还是完好的。

“他不是奢侈(shēchǐ),而是为了更好地(dì)收集资料,工具一定要最好的。”董振一说。

1956 年工资(gōngzī)改革时,浙江省教育厅把张宗祥(浙江省图书馆馆长)和(hé)董聿茂定为业务一级。董先生说:“阆公(张宗祥)是国学大师,他当教育厅长时我还在中学读书,不可与(yǔ)他并座。”只肯拿(ná)二级工资。

故事未(wèi)完,请点击阅读下篇

潮新闻(xīnwén)客户端 记者 马黎 方涛 通讯员 马磊

浙江自然博物院库房(kùfáng)。

一只玻璃瓶,酒精泡着几颗白色(báisè)的螺(luó)。一张白色布条沉在瓶底,黑色字迹,有拉丁文,还有中文:青岛廿五年七月下旬 董聿茂 先生(xiānshēng)采。

转过瓶身看标签:纵肋织纹螺(luó)。

这是一件1936年的标本(biāoběn)。

在浙江自然博物院(以下简称自博)工作了28年,马磊(mǎlěi)第一次通过照片看到了“董(dǒng)伯伯”采集的标本,几分钟后(hòu),同事发来一张表格,文件名:董聿茂先生采集捐赠标本。

另两件“日本(rìběn)大鲵”的标签上,标注:抗战。备注:董聿茂先生从(cóng)日本带回。

在浙江自然博物院(以下简称自博)工作了28年,马磊(mǎlěi)第一次通过照片看到了“董(dǒng)伯伯”采集的标本,几分钟后(hòu),同事发来一张表格,文件名:董聿茂先生采集捐赠标本。

另两件“日本(rìběn)大鲵”的标签上,标注:抗战。备注:董聿茂先生从(cóng)日本带回。

今天知道“董聿茂”这个名字的人,已经(yǐjīng)很少了——他的同事(tóngshì),你可能更熟悉:施昕更,良渚遗址发现人。

7月(yuè)6日是第6个“杭州良渚日”,明天就是7月7日,88年前的这天,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。战争影响了全国(quánguó)人民(rénmín)的命运,同样,也影响到良渚文化的命运。

可以说,没有董聿茂的支持,就不会(búhuì)有《良渚》报告的问世(wènshì),也没有良渚遗址第一次科学发掘,也没有今天的浙江自然博物院。

但是,在本次采访之前,我们(wǒmen)对董聿茂的所有了解,几乎只来自施昕更故事的一点点(yìdiǎndiǎn)虚影。

“我进馆里时,董(dǒng)聿茂先生(xiānshēng)不在(zài)了,时间已经不等我们了。因为你来采访,我去档案室查,几乎查不到董伯伯的任何资料。”马磊很着急。

今天(jīntiān),我们如何寻找董聿茂?

今天知道“董聿茂”这个名字的人,已经(yǐjīng)很少了——他的同事(tóngshì),你可能更熟悉:施昕更,良渚遗址发现人。

7月(yuè)6日是第6个“杭州良渚日”,明天就是7月7日,88年前的这天,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。战争影响了全国(quánguó)人民(rénmín)的命运,同样,也影响到良渚文化的命运。

可以说,没有董聿茂的支持,就不会(búhuì)有《良渚》报告的问世(wènshì),也没有良渚遗址第一次科学发掘,也没有今天的浙江自然博物院。

但是,在本次采访之前,我们(wǒmen)对董聿茂的所有了解,几乎只来自施昕更故事的一点点(yìdiǎndiǎn)虚影。

“我进馆里时,董(dǒng)聿茂先生(xiānshēng)不在(zài)了,时间已经不等我们了。因为你来采访,我去档案室查,几乎查不到董伯伯的任何资料。”马磊很着急。

今天(jīntiān),我们如何寻找董聿茂?

前几天,马磊去教工路的浙江省文物考古(kǎogǔ)研究所开会,碰到考古所的朋友(péngyǒu),开玩笑:这个过去是我们放“僵尸”的地方,你们知不知道?

1998年1月6日,浙江自然博物馆在教工路71号开馆,2007年11月8日闭馆,2009年7月搬到(dào)了西湖文化广场新馆。现在省考古所的“碉堡(diāobǎo)楼”,就是老自博(lǎozìbó)展厅。一楼恐龙陈列,有毛氏峨眉(éméi)龙,因为一些恐龙模型很高,还设了一个夹层。二楼海洋动物陈列厅,从草履虫单细胞(dānxìbāo)动物如何一步步进化到高等级动物。

前几天,马磊去教工路的浙江省文物考古(kǎogǔ)研究所开会,碰到考古所的朋友(péngyǒu),开玩笑:这个过去是我们放“僵尸”的地方,你们知不知道?

1998年1月6日,浙江自然博物馆在教工路71号开馆,2007年11月8日闭馆,2009年7月搬到(dào)了西湖文化广场新馆。现在省考古所的“碉堡(diāobǎo)楼”,就是老自博(lǎozìbó)展厅。一楼恐龙陈列,有毛氏峨眉(éméi)龙,因为一些恐龙模型很高,还设了一个夹层。二楼海洋动物陈列厅,从草履虫单细胞(dānxìbāo)动物如何一步步进化到高等级动物。

教工路“碉堡楼”,过去是自博(zìbó)陈列馆,现在为省考古所

马磊记得,“碉堡(diāobǎo)楼”每层(měicéng)都挂着科学家的油画(huà),请中国美院的学生画的,大概500块钱一幅,有沈括,有杨钟健(古生物学家),有达尔文。

一楼大厅进门右边靠墙第一幅,挂着董伯伯(bóbó)的油画。

每年(měinián)大年初一早上,毛昭晰一定会(huì)去看望(kànwàng)文物战线上在岗的职工,这件事一直做到他快90岁。马磊经常大年初一值班,她看到毛爷爷给大家拜完年,还要做一件事,站在董先生的画像前鞠躬祭奠。

她站在(zài)边上看着,很感动。那时,对这个油画里的(de)董聿茂(dǒngyùmào),她几乎不了解,只知道,他是老馆长,著名的动物学家。但毛爷爷为什么对他那么敬重?

毛昭晰后来常常想起那块始祖鸟(shǐzǔniǎo)模型。

西湖博物馆,是他(tā)童年最喜欢去的地方,那(nà)块模型,就放在董伯伯特意开辟的生物教材陈列室里。

董伯伯,从小他(tā)就这么叫。

毛昭晰的爸爸毛路真和董聿茂是同事(tóngshì)和好友,一个教数学,一个教生物。三四岁,爸爸就带他去西湖博物馆拜访董伯伯,但那时他最感兴趣(gǎnxìngqù)的,是博物馆山坡上铁笼里养着(zhe)的几只猴子。

但他对进化论的最初(zuìchū)知识,就来自(láizì)这件陈列室:“董伯伯用生动形象的实物或(huò)模型配合中小学的自然课程对广大中小学生进行科学知识的普及。”

毛昭晰出生那年,1929年6月6日,杭州举办了第一届西湖博览会,分(fēn)“八馆二所”,其中博物馆设水产部(shuǐchǎnbù)、植物部、动物部、昆虫部、(广西)瑶山部、矿产部及动物园等。博览会闭幕后,当局(dāngjú)决定成立“西湖博物馆”,以长期收藏有科学价值的地矿、动植物和工艺等方面(fāngmiàn)的展品,供民众永久参观及研究(yánjiū)。

同年11月(yuè),西湖博物馆(guǎn)成立,首任馆长陈屺怀,馆址选择在杭州西湖孤山南麓平湖秋月、中山公园之间,也就是今天浙江省博物馆孤山馆。这是(zhèshì)浙江省的博物馆事业肇始的标志。

教工路“碉堡楼”,过去是自博(zìbó)陈列馆,现在为省考古所

马磊记得,“碉堡(diāobǎo)楼”每层(měicéng)都挂着科学家的油画(huà),请中国美院的学生画的,大概500块钱一幅,有沈括,有杨钟健(古生物学家),有达尔文。

一楼大厅进门右边靠墙第一幅,挂着董伯伯(bóbó)的油画。

每年(měinián)大年初一早上,毛昭晰一定会(huì)去看望(kànwàng)文物战线上在岗的职工,这件事一直做到他快90岁。马磊经常大年初一值班,她看到毛爷爷给大家拜完年,还要做一件事,站在董先生的画像前鞠躬祭奠。

她站在(zài)边上看着,很感动。那时,对这个油画里的(de)董聿茂(dǒngyùmào),她几乎不了解,只知道,他是老馆长,著名的动物学家。但毛爷爷为什么对他那么敬重?

毛昭晰后来常常想起那块始祖鸟(shǐzǔniǎo)模型。

西湖博物馆,是他(tā)童年最喜欢去的地方,那(nà)块模型,就放在董伯伯特意开辟的生物教材陈列室里。

董伯伯,从小他(tā)就这么叫。

毛昭晰的爸爸毛路真和董聿茂是同事(tóngshì)和好友,一个教数学,一个教生物。三四岁,爸爸就带他去西湖博物馆拜访董伯伯,但那时他最感兴趣(gǎnxìngqù)的,是博物馆山坡上铁笼里养着(zhe)的几只猴子。

但他对进化论的最初(zuìchū)知识,就来自(láizì)这件陈列室:“董伯伯用生动形象的实物或(huò)模型配合中小学的自然课程对广大中小学生进行科学知识的普及。”

毛昭晰出生那年,1929年6月6日,杭州举办了第一届西湖博览会,分(fēn)“八馆二所”,其中博物馆设水产部(shuǐchǎnbù)、植物部、动物部、昆虫部、(广西)瑶山部、矿产部及动物园等。博览会闭幕后,当局(dāngjú)决定成立“西湖博物馆”,以长期收藏有科学价值的地矿、动植物和工艺等方面(fāngmiàn)的展品,供民众永久参观及研究(yánjiū)。

同年11月(yuè),西湖博物馆(guǎn)成立,首任馆长陈屺怀,馆址选择在杭州西湖孤山南麓平湖秋月、中山公园之间,也就是今天浙江省博物馆孤山馆。这是(zhèshì)浙江省的博物馆事业肇始的标志。

那年,董聿茂正在(zhèngzài)日本留学。

1928年3月,他获得京都帝国大学动物学系学士学位(xuéshìxuéwèi)。1928年4月进帝国大学大学院(研究院(yánjiūyuàn))继续(jìxù)深造,攻读甲壳动物学,1930年3月获帝大博士学位。

他原打算继续在日本搞一段时间的(de)科学研究工作,积累较多的科研成果再回国。但当时日本军国主义者(jūnguózhǔyìzhě)侵华迹象越来越明显,旅日中国学人处处受到岐视和监视。他决意中断(zhōngduàn)研究工作,提前回国。

1930年7月,33岁(suì)的董聿茂乘海轮从日本(rìběn)回到了阔别11年的祖国。

受陈屺怀的邀请,他开始担任西湖博物馆(bówùguǎn)自然科学部主任兼技师。

此时的西湖博物馆(bówùguǎn)由历史(lìshǐ)文化部(bù)、自然科学部、总务部和会计室三部一室组成。董聿茂带回国一批采自日本、中国台湾的标本,成为西湖博物馆第一批自然标本藏品的主体。

但是,自然科学(zìránkēxué)部此前的收藏品(shōucángpǐn),只有西湖博览会留下来的几块矿物(kuàngwù)标本和一个鲸头骨标本,连一个陈列室都搞不起来,董聿茂决心尽快改变这一状况。

1931年初,他带着自然(zìrán)部的青年人先在浙江天目山和宁波天童采集动(dòng)、植物(zhíwù)标本,接着(jiēzhe)从宁波沿海南下,在福建、台湾(táiwān)、广东、广西、海南采集海洋生物标本,历时近一年。之后,他又深入祖国西部青海、西康,那时候交通很不便,却运回牦牛、羚羊等大型标本,极大地丰富了自然类藏品,并超过了历史部的馆藏。

儿子董振一,今年92岁,他(tā)记得,爸爸去(qù)大西北采集标本,有一次从马上摔(shuāi)了下来,受了伤。他回家,却带回来一只猞猁,活的,把垫着的帆布都撕烂了。

1933年,董聿茂接任西湖博物馆馆长。他知道仅靠馆里力量采集标本依然不够,带着馆员(guǎnyuán)开展(kāizhǎn)国际间标本交换,以丰富馆藏,当时交换到(dào)了鸭嘴兽、袋鼠、鸸鹋、大极乐鸟(jílèniǎo)、湾鳄、泥螈、日本大鲵、堪察加拟石蟹等珍贵标本。

那年,董聿茂正在(zhèngzài)日本留学。

1928年3月,他获得京都帝国大学动物学系学士学位(xuéshìxuéwèi)。1928年4月进帝国大学大学院(研究院(yánjiūyuàn))继续(jìxù)深造,攻读甲壳动物学,1930年3月获帝大博士学位。

他原打算继续在日本搞一段时间的(de)科学研究工作,积累较多的科研成果再回国。但当时日本军国主义者(jūnguózhǔyìzhě)侵华迹象越来越明显,旅日中国学人处处受到岐视和监视。他决意中断(zhōngduàn)研究工作,提前回国。

1930年7月,33岁(suì)的董聿茂乘海轮从日本(rìběn)回到了阔别11年的祖国。

受陈屺怀的邀请,他开始担任西湖博物馆(bówùguǎn)自然科学部主任兼技师。

此时的西湖博物馆(bówùguǎn)由历史(lìshǐ)文化部(bù)、自然科学部、总务部和会计室三部一室组成。董聿茂带回国一批采自日本、中国台湾的标本,成为西湖博物馆第一批自然标本藏品的主体。

但是,自然科学(zìránkēxué)部此前的收藏品(shōucángpǐn),只有西湖博览会留下来的几块矿物(kuàngwù)标本和一个鲸头骨标本,连一个陈列室都搞不起来,董聿茂决心尽快改变这一状况。

1931年初,他带着自然(zìrán)部的青年人先在浙江天目山和宁波天童采集动(dòng)、植物(zhíwù)标本,接着(jiēzhe)从宁波沿海南下,在福建、台湾(táiwān)、广东、广西、海南采集海洋生物标本,历时近一年。之后,他又深入祖国西部青海、西康,那时候交通很不便,却运回牦牛、羚羊等大型标本,极大地丰富了自然类藏品,并超过了历史部的馆藏。

儿子董振一,今年92岁,他(tā)记得,爸爸去(qù)大西北采集标本,有一次从马上摔(shuāi)了下来,受了伤。他回家,却带回来一只猞猁,活的,把垫着的帆布都撕烂了。

1933年,董聿茂接任西湖博物馆馆长。他知道仅靠馆里力量采集标本依然不够,带着馆员(guǎnyuán)开展(kāizhǎn)国际间标本交换,以丰富馆藏,当时交换到(dào)了鸭嘴兽、袋鼠、鸸鹋、大极乐鸟(jílèniǎo)、湾鳄、泥螈、日本大鲵、堪察加拟石蟹等珍贵标本。

1934年西湖博物馆职员(zhíyuán)合影,一排C位为董聿茂

1935年中国博物馆协会(xiéhuì)在北平成立,董聿茂先生当选为第一届(dìyījiè)理事会理事,并参加庚子赔款分配,为西湖博物馆得到一些经费(jīngfèi),用这些经费建造了一幢双层砖木结构的新式展厅——动物(dòngwù)陈列室。他与秉志、寿振黄、朱洗、贝时璋等著名动物学家(dòngwùxuéjiā)成立了中国动物学会,并创办学术刊物《中国动物学杂志》。

西湖博物馆名声大振。董聿茂对(duì)小毛说,他每次下乡都会有很大的收获,博物馆的藏品就是这样一点一滴搜集(sōují)起来的。

1997年(nián),毛昭晰在《怀念董聿茂教授》中(zhōng)写道(xiědào),浙江(zhèjiāng)自然博物馆(今浙江自然博物院)的标本馆里,还保存着六十多年前董伯伯亲手采集制作的许多珍贵的标本。由于自然生态环境的变化和人类的滥捕滥杀,这些标本中的一部分动物恐怕再也采集不到了。

浙江省博物馆(zhèjiāngshěngbówùguǎn)藏的一份档案里,我们看到了三个名字:

地质矿产(dìzhìkuàngchǎn)绘图整理员施昕更

1934年西湖博物馆职员(zhíyuán)合影,一排C位为董聿茂

1935年中国博物馆协会(xiéhuì)在北平成立,董聿茂先生当选为第一届(dìyījiè)理事会理事,并参加庚子赔款分配,为西湖博物馆得到一些经费(jīngfèi),用这些经费建造了一幢双层砖木结构的新式展厅——动物(dòngwù)陈列室。他与秉志、寿振黄、朱洗、贝时璋等著名动物学家(dòngwùxuéjiā)成立了中国动物学会,并创办学术刊物《中国动物学杂志》。

西湖博物馆名声大振。董聿茂对(duì)小毛说,他每次下乡都会有很大的收获,博物馆的藏品就是这样一点一滴搜集(sōují)起来的。

1997年(nián),毛昭晰在《怀念董聿茂教授》中(zhōng)写道(xiědào),浙江(zhèjiāng)自然博物馆(今浙江自然博物院)的标本馆里,还保存着六十多年前董伯伯亲手采集制作的许多珍贵的标本。由于自然生态环境的变化和人类的滥捕滥杀,这些标本中的一部分动物恐怕再也采集不到了。

浙江省博物馆(zhèjiāngshěngbówùguǎn)藏的一份档案里,我们看到了三个名字:

地质矿产(dìzhìkuàngchǎn)绘图整理员施昕更

1936 年,杭州(hángzhōu)古荡,也就是现在的(de)浙江大学玉泉校区,要建造杭州第一公墓(gōngmù),动土时出了一些石器,引起了筹备中的吴越史地研究会的注意。

经卫聚贤倡导(chàngdǎo),5月 31 日,由浙江省立西湖博物馆和吴越史地研究会合作对遗址作了一天的试掘。本来,西湖博物馆派施昕更参与古荡发掘的原意,是让他绘图记录发掘的地层,但施昕更“不务正业”,见到古荡已搜集的石器(shíqì)后,觉得太熟悉了,在他的故乡(gùxiāng)良渚,已经是司空见惯的东西,他觉得应与古荡出土的石器有着(yǒuzhe)某种内在(nèizài)的联系。古荡试掘后第二天,他迫不及待(pòbùjídài)回到故乡良渚搜集,除了石铲之外,又得到(dédào)许多不同形制的石器。

1936 年,杭州(hángzhōu)古荡,也就是现在的(de)浙江大学玉泉校区,要建造杭州第一公墓(gōngmù),动土时出了一些石器,引起了筹备中的吴越史地研究会的注意。

经卫聚贤倡导(chàngdǎo),5月 31 日,由浙江省立西湖博物馆和吴越史地研究会合作对遗址作了一天的试掘。本来,西湖博物馆派施昕更参与古荡发掘的原意,是让他绘图记录发掘的地层,但施昕更“不务正业”,见到古荡已搜集的石器(shíqì)后,觉得太熟悉了,在他的故乡(gùxiāng)良渚,已经是司空见惯的东西,他觉得应与古荡出土的石器有着(yǒuzhe)某种内在(nèizài)的联系。古荡试掘后第二天,他迫不及待(pòbùjídài)回到故乡良渚搜集,除了石铲之外,又得到(dédào)许多不同形制的石器。

董聿茂和(hé)卫聚贤在杭州古荡遗址

11月3日,他和董聿茂一起去了良渚附近的棋盘坟一个池塘(chítáng),因农民戽水灌田,池水已干,发现了几块黑色的陶器碎片。开始以为(yǐwéi)可能是乌甏的碎片,因为良渚西北(xīběi)的瓶窑镇曾以烧制优质乌甏出名。

“这些东西很古,说不定是一个重大发现,你要好好钻研一下,不懂(dǒng)时,可以找些资料看看(kànkàn)”。董聿茂说。

施昕更马上去省图书馆查看了资料,得考古(kǎogǔ)报告《城子崖》一书,又参照考古书籍加以研究,才知道这是一种黑陶碎片。他捡到的(de)陶片有石器在同处发现,而山东龙山城子崖遗址的遗物出土状况也是如此(rúcǐ),这引起了他的兴趣(xìngqù),他认为良渚很可能与城子崖一样,是一个古文化遗址所在地。他跟董聿茂说,准备写(xiě)一个报告。

“考古学虽不同于生物学,但在某些方面有(yǒu)相通之处。”董聿茂鼓励(gǔlì)他,这是一件了不起的事,一边指导他写文章要写实在的东西,不要发(fā)空泛的议论;画图上要从实物进行摸测,搞清其厚薄变化。

1984年,浙江自然博物馆独立(dúlì)建制,韦植是第一任馆长,今年96岁。他说,董聿茂是甲壳类动物专家,但对地质、矿产、植物以至(yǐzhì)历史、考古等工作一视同仁,充分支持。有一次(yīcì),他去黄岩县(huángyánxiàn)征集柑桔标本,半个月前,先生就叫他先阅读黄岩县志和有关柑桔品种的书籍,“到柑桔场时(chǎngshí),我就勉强混充半个专家。回来后又要我写一篇柑桔品种的调查报告,他具体(jùtǐ)地给我指导和修改。当时我想出差不过一星期,哪有这等麻烦的事(shì)!现在理解这就是(jiùshì)培养我科研能力和撰写学术论文的基本功。”

同样,董聿茂对施昕更的新发现非常重视,由馆方依照(yīzhào)当时国民政府颁布的《古物保存法》第八条之规定,呈请中央古物保管(bǎoguǎn)委员会,取得采掘执照(zhízhào)。

1936年(nián)12月1—10日(rì)、26—30日,1937年3月8日一20日,施昕更先后三次代表西湖博物馆对棋盘坟、横圩里、茅庵前、古京坟、荀山东麓以及长明桥钟家村等六处(liùchù)遗址进行了试掘(shìjué),获得大批黑陶和石器,并且,这期间经调查,发现了以良渚为中心的(de)十余处遗址。

这是他28年短暂人生中唯一的田野考古(kǎogǔ),也(yě)是良渚文化的首次科学考古发掘。

1937年4月,施昕更已经写完了《良渚》报告,准备在杭州印刷厂付印(fùyìn),后来因为制图(zhìtú)版很费周折,照片制版交给了上海(shànghǎi)的中国科学公司。

7月7日,“卢沟桥事变”爆发,西湖博物馆为躲避战火,必须南迁。董聿茂把图书资料、仪器、工具和日本侵略者(qīnlüèzhě)最想得到的标本(biāoběn)装箱先行运往后方。为防备标本在转运过程中落入敌手,他对所有(suǒyǒu)标本的标签作了重新编写,隐去采集地点和时间(shíjiān)。

八·一(yī)三事变后(hòu),江南局势日益紧张,杭州随时有(yǒu)沦陷的危险。董聿茂和浙江图书馆馆长陈训慈教授一起去找当时的教育厅长许绍棣,两个馆当时都隶属于省教育厅。

许绍棣对这两位学者拒而不见。许多年之后,陈训慈先生和毛昭晰谈起(tánqǐ)这件事时(shìshí),依然气愤。

两位学者只得另谋出路(lìngmóuchūlù)。

陈训慈到处奔走,筹集了一些款(kuǎn)把文澜阁四库全书、浙江(zhèjiāng)图书馆的图书和宁波范氏天一阁藏书抢运到了大后方。董聿茂(dǒngyùmào)把自己的工资拿出来,作为抢运博物馆财产的费用。

西湖博物馆的文物(wénwù)和标本先向富阳、永康迁移。为避战火,3万余件珍贵植物标本疏散在(zài)余杭农牧公司,却遭过路日军放火焚烧殆尽。

而此时,《良渚(liángzhǔ)》报告还在印刷之中。施昕更独自暂避良渚,坚持继续(jìxù)负责印刷的工作。

但战火还是烧到了杭州。1937年(nián)12月24日,杭州沦陷。《良渚》的印刷被迫中断,没有印成,连已经制好(zhìhǎo)的图片锌板(印刷用的底版)也(yě)无法带出。他不得不抛弃(pāoqì)相依为命的研究室,但这份报告,绝不能丢——“科学工作者必须以‘最后一课’的精神,在(zài)烽火连天中继续我们的工作。”他写道。

施昕(shīxīn)更把报告的(de)校样寄存良渚,自己带着一部《良渚》旧稿,赶去博物馆所迁移的驻地,和董聿茂他们汇合。

此时,董聿茂带(dǒngyùmàodài)着钟国仪、钱惠馨夫妇以及顾剑谊、毛树森等馆员把(bǎ)博物馆迁到了兰溪。一开始(kāishǐ),博物馆有10人与董聿茂先生同行,经由富阳、兰溪,到了永康只剩5人。

看到(kàndào)稿子完好无损,董聿茂决定再度印刷。

但是,战事(zhànshì)紧张,馆里还有5人需要生活,只有两三百块馆费,生活勉强过得下去,但要印书就(jiù)无法办到了。

董馆长带着稿子冲到已经迁往丽水的(de)浙江省教育厅,以珍惜学术著作为重(wèizhòng),要求拨款付梓。

秘书长看(kàn)完稿子,同意由浙江省教育厅出资印刷。

此时,陆路已经不通,只能走海路。温州是(shì)无法印了,只能去上海。

于是,施昕更的好友和同事钟国仪带(yídài)着稿子,绕道(ràodào)温州,乘船去了当时已经是“孤岛(gūdǎo)”的上海付印。同时,又委托著名考古学家、时任“吴越史地研究会”总干事的卫聚贤先生校对。

此时,施昕更的次子建良患病,医治无效夭亡(yāowáng)。

国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以(nányǐ)保全的时刻,一部考古报告(bàogào),在他们的接力中竟活了下来。1938年秋,《良渚》报告终于由上海的中国科学公司印刷出版(chūbǎn),公之于众。

董聿茂和(hé)卫聚贤在杭州古荡遗址

11月3日,他和董聿茂一起去了良渚附近的棋盘坟一个池塘(chítáng),因农民戽水灌田,池水已干,发现了几块黑色的陶器碎片。开始以为(yǐwéi)可能是乌甏的碎片,因为良渚西北(xīběi)的瓶窑镇曾以烧制优质乌甏出名。

“这些东西很古,说不定是一个重大发现,你要好好钻研一下,不懂(dǒng)时,可以找些资料看看(kànkàn)”。董聿茂说。

施昕更马上去省图书馆查看了资料,得考古(kǎogǔ)报告《城子崖》一书,又参照考古书籍加以研究,才知道这是一种黑陶碎片。他捡到的(de)陶片有石器在同处发现,而山东龙山城子崖遗址的遗物出土状况也是如此(rúcǐ),这引起了他的兴趣(xìngqù),他认为良渚很可能与城子崖一样,是一个古文化遗址所在地。他跟董聿茂说,准备写(xiě)一个报告。

“考古学虽不同于生物学,但在某些方面有(yǒu)相通之处。”董聿茂鼓励(gǔlì)他,这是一件了不起的事,一边指导他写文章要写实在的东西,不要发(fā)空泛的议论;画图上要从实物进行摸测,搞清其厚薄变化。

1984年,浙江自然博物馆独立(dúlì)建制,韦植是第一任馆长,今年96岁。他说,董聿茂是甲壳类动物专家,但对地质、矿产、植物以至(yǐzhì)历史、考古等工作一视同仁,充分支持。有一次(yīcì),他去黄岩县(huángyánxiàn)征集柑桔标本,半个月前,先生就叫他先阅读黄岩县志和有关柑桔品种的书籍,“到柑桔场时(chǎngshí),我就勉强混充半个专家。回来后又要我写一篇柑桔品种的调查报告,他具体(jùtǐ)地给我指导和修改。当时我想出差不过一星期,哪有这等麻烦的事(shì)!现在理解这就是(jiùshì)培养我科研能力和撰写学术论文的基本功。”

同样,董聿茂对施昕更的新发现非常重视,由馆方依照(yīzhào)当时国民政府颁布的《古物保存法》第八条之规定,呈请中央古物保管(bǎoguǎn)委员会,取得采掘执照(zhízhào)。

1936年(nián)12月1—10日(rì)、26—30日,1937年3月8日一20日,施昕更先后三次代表西湖博物馆对棋盘坟、横圩里、茅庵前、古京坟、荀山东麓以及长明桥钟家村等六处(liùchù)遗址进行了试掘(shìjué),获得大批黑陶和石器,并且,这期间经调查,发现了以良渚为中心的(de)十余处遗址。

这是他28年短暂人生中唯一的田野考古(kǎogǔ),也(yě)是良渚文化的首次科学考古发掘。

1937年4月,施昕更已经写完了《良渚》报告,准备在杭州印刷厂付印(fùyìn),后来因为制图(zhìtú)版很费周折,照片制版交给了上海(shànghǎi)的中国科学公司。

7月7日,“卢沟桥事变”爆发,西湖博物馆为躲避战火,必须南迁。董聿茂把图书资料、仪器、工具和日本侵略者(qīnlüèzhě)最想得到的标本(biāoběn)装箱先行运往后方。为防备标本在转运过程中落入敌手,他对所有(suǒyǒu)标本的标签作了重新编写,隐去采集地点和时间(shíjiān)。

八·一(yī)三事变后(hòu),江南局势日益紧张,杭州随时有(yǒu)沦陷的危险。董聿茂和浙江图书馆馆长陈训慈教授一起去找当时的教育厅长许绍棣,两个馆当时都隶属于省教育厅。

许绍棣对这两位学者拒而不见。许多年之后,陈训慈先生和毛昭晰谈起(tánqǐ)这件事时(shìshí),依然气愤。

两位学者只得另谋出路(lìngmóuchūlù)。

陈训慈到处奔走,筹集了一些款(kuǎn)把文澜阁四库全书、浙江(zhèjiāng)图书馆的图书和宁波范氏天一阁藏书抢运到了大后方。董聿茂(dǒngyùmào)把自己的工资拿出来,作为抢运博物馆财产的费用。

西湖博物馆的文物(wénwù)和标本先向富阳、永康迁移。为避战火,3万余件珍贵植物标本疏散在(zài)余杭农牧公司,却遭过路日军放火焚烧殆尽。

而此时,《良渚(liángzhǔ)》报告还在印刷之中。施昕更独自暂避良渚,坚持继续(jìxù)负责印刷的工作。

但战火还是烧到了杭州。1937年(nián)12月24日,杭州沦陷。《良渚》的印刷被迫中断,没有印成,连已经制好(zhìhǎo)的图片锌板(印刷用的底版)也(yě)无法带出。他不得不抛弃(pāoqì)相依为命的研究室,但这份报告,绝不能丢——“科学工作者必须以‘最后一课’的精神,在(zài)烽火连天中继续我们的工作。”他写道。

施昕(shīxīn)更把报告的(de)校样寄存良渚,自己带着一部《良渚》旧稿,赶去博物馆所迁移的驻地,和董聿茂他们汇合。

此时,董聿茂带(dǒngyùmàodài)着钟国仪、钱惠馨夫妇以及顾剑谊、毛树森等馆员把(bǎ)博物馆迁到了兰溪。一开始(kāishǐ),博物馆有10人与董聿茂先生同行,经由富阳、兰溪,到了永康只剩5人。

看到(kàndào)稿子完好无损,董聿茂决定再度印刷。

但是,战事(zhànshì)紧张,馆里还有5人需要生活,只有两三百块馆费,生活勉强过得下去,但要印书就(jiù)无法办到了。

董馆长带着稿子冲到已经迁往丽水的(de)浙江省教育厅,以珍惜学术著作为重(wèizhòng),要求拨款付梓。

秘书长看(kàn)完稿子,同意由浙江省教育厅出资印刷。

此时,陆路已经不通,只能走海路。温州是(shì)无法印了,只能去上海。

于是,施昕更的好友和同事钟国仪带(yídài)着稿子,绕道(ràodào)温州,乘船去了当时已经是“孤岛(gūdǎo)”的上海付印。同时,又委托著名考古学家、时任“吴越史地研究会”总干事的卫聚贤先生校对。

此时,施昕更的次子建良患病,医治无效夭亡(yāowáng)。

国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以(nányǐ)保全的时刻,一部考古报告(bàogào),在他们的接力中竟活了下来。1938年秋,《良渚》报告终于由上海的中国科学公司印刷出版(chūbǎn),公之于众。

毛昭晰先生捐赠给(gěi)良渚博物院的《良渚》报告

杭州沦陷期间,钟国仪做(zuò)完鲸鱼骨骼标本后,拒绝在敌伪馆内工作,去了私立学校教书糊口(húkǒu),解放后回到浙江省博物馆工作,1987年去世。几张抗战内迁老照片中的(de)唯一女性,就是钟国仪的太太钱惠馨,2001年去世,现在自博的华南虎标本,就是她(tā)参与做的。

毛昭晰先生捐赠给(gěi)良渚博物院的《良渚》报告

杭州沦陷期间,钟国仪做(zuò)完鲸鱼骨骼标本后,拒绝在敌伪馆内工作,去了私立学校教书糊口(húkǒu),解放后回到浙江省博物馆工作,1987年去世。几张抗战内迁老照片中的(de)唯一女性,就是钟国仪的太太钱惠馨,2001年去世,现在自博的华南虎标本,就是她(tā)参与做的。

1938年春,西湖博物馆在迁徙途中再度被迫缩小编制,施昕更无法再留下来,只能解职(jiězhí)。他(tā)原想去中央研究院历史语言研究所工作,但因学历太低,没有(méiyǒu)申请成功。董聿茂推荐他去瑞安工作。

1938年五六月间,施昕更投笔从戎,担任浙江省(zhèjiāngshěng)瑞安县抗日自卫委员会秘书(mìshū)一年,直到生命最后一刻。

“最后,我这样冥想着,良渚遗址初步发掘是完成了(le),而我还盼望着第二次在良渚发掘的时候,在焦土瓦砾中(zhōng),找出敌人暴行的铁证,同胞血和泪的遗迹,供世界正义的批判......”卷首语最后一段(yīduàn),他这样写着,等待(děngdài)再次回到良渚。

1939年5月29日下午,施昕更在瑞安县立(lì)第二医院二号病房去世,年仅 28 岁(suì), 遗有一妻一子,子仅 8 岁,名叫施忆良(shīyìliáng)——回忆良渚。2025年6月6日,施忆良去世,享年94岁。

董聿茂后来写下《我所知道的(de)施昕更先生》,我们今天对施昕(duìshīxīn)更发现良渚遗址的过程,以及《良渚》报告如何在战火中保存下来(xiàlái)细节,大部分来自董聿茂的描述。

1938年春,西湖博物馆在迁徙途中再度被迫缩小编制,施昕更无法再留下来,只能解职(jiězhí)。他(tā)原想去中央研究院历史语言研究所工作,但因学历太低,没有(méiyǒu)申请成功。董聿茂推荐他去瑞安工作。

1938年五六月间,施昕更投笔从戎,担任浙江省(zhèjiāngshěng)瑞安县抗日自卫委员会秘书(mìshū)一年,直到生命最后一刻。

“最后,我这样冥想着,良渚遗址初步发掘是完成了(le),而我还盼望着第二次在良渚发掘的时候,在焦土瓦砾中(zhōng),找出敌人暴行的铁证,同胞血和泪的遗迹,供世界正义的批判......”卷首语最后一段(yīduàn),他这样写着,等待(děngdài)再次回到良渚。

1939年5月29日下午,施昕更在瑞安县立(lì)第二医院二号病房去世,年仅 28 岁(suì), 遗有一妻一子,子仅 8 岁,名叫施忆良(shīyìliáng)——回忆良渚。2025年6月6日,施忆良去世,享年94岁。

董聿茂后来写下《我所知道的(de)施昕更先生》,我们今天对施昕(duìshīxīn)更发现良渚遗址的过程,以及《良渚》报告如何在战火中保存下来(xiàlái)细节,大部分来自董聿茂的描述。

马磊(mǎlěi)没有董振一的联系方式,采访那天,讲到董伯伯的油画(yóuhuà),她突然想到了“阿东”。

1999年(nián)(nián),王卫东在董振一(dǒngzhènyī)家里见过一张家庭合影,他决定根据(gēnjù)这张董聿茂的人物形象,创作一张董聿茂的油画。中国美院油画专业毕业的他,后来进入自博工作,现在专攻自然油画。2012年,他出版了“人与自然”作品集,第一张,便是董聿茂。创作时,他加入了两件原本合影里没有的物品(wùpǐn):显微镜和大龙虾。

马磊(mǎlěi)没有董振一的联系方式,采访那天,讲到董伯伯的油画(yóuhuà),她突然想到了“阿东”。

1999年(nián)(nián),王卫东在董振一(dǒngzhènyī)家里见过一张家庭合影,他决定根据(gēnjù)这张董聿茂的人物形象,创作一张董聿茂的油画。中国美院油画专业毕业的他,后来进入自博工作,现在专攻自然油画。2012年,他出版了“人与自然”作品集,第一张,便是董聿茂。创作时,他加入了两件原本合影里没有的物品(wùpǐn):显微镜和大龙虾。

归来报国——中国甲壳动物研究(yánjiū)奠基人董聿茂(dǒngyùmào) 布面油彩 2001年 王卫东 绘

大龙虾和(hé)大黄鱼都是董聿茂的研究(yánjiū)对象。他是我国甲壳动物研究奠基人,1986年,88岁,完成了(le)《东海(dōnghǎi)深海甲壳动物》的编著任务,发现了大批新记录和新种,填补了我国东海深海甲壳类研究的空白;1989年,91岁,他主编了我国第一套门类较为齐全的地方动物志八卷本《浙江动物志》书稿共(gòng)460余万字全部完成。

恢复研究生制度后,汪宝永是董聿茂招的(de)(de)第一个研究生,毕业后留校做董先生的助手。那时,董聿茂已经80多岁(duōsuì),给他开了“甲壳动物学”这门(zhèmén)课,几乎每天在显微镜下绘制甲壳动物标本的整体及分解特征图,他画完一张实物图,董先生要和标本核对很多次,反复修改后才定稿,一张图的定稿有时候都要花一个多月甚至(shènzhì)更久。

“你知道那部讲施昕更的话剧吗(ma)?”

在跟王卫东打听董振一先生的联系方式时,他突然(tūrán)问。

“你(nǐ)觉得好不好看?我哥哥演的(de)董聿茂。他叫王向东,是良渚博物院的志愿者。”

归来报国——中国甲壳动物研究(yánjiū)奠基人董聿茂(dǒngyùmào) 布面油彩 2001年 王卫东 绘

大龙虾和(hé)大黄鱼都是董聿茂的研究(yánjiū)对象。他是我国甲壳动物研究奠基人,1986年,88岁,完成了(le)《东海(dōnghǎi)深海甲壳动物》的编著任务,发现了大批新记录和新种,填补了我国东海深海甲壳类研究的空白;1989年,91岁,他主编了我国第一套门类较为齐全的地方动物志八卷本《浙江动物志》书稿共(gòng)460余万字全部完成。

恢复研究生制度后,汪宝永是董聿茂招的(de)(de)第一个研究生,毕业后留校做董先生的助手。那时,董聿茂已经80多岁(duōsuì),给他开了“甲壳动物学”这门(zhèmén)课,几乎每天在显微镜下绘制甲壳动物标本的整体及分解特征图,他画完一张实物图,董先生要和标本核对很多次,反复修改后才定稿,一张图的定稿有时候都要花一个多月甚至(shènzhì)更久。

“你知道那部讲施昕更的话剧吗(ma)?”

在跟王卫东打听董振一先生的联系方式时,他突然(tūrán)问。

“你(nǐ)觉得好不好看?我哥哥演的(de)董聿茂。他叫王向东,是良渚博物院的志愿者。”

董聿茂家庭合影,以及他各个时期的(de)照片

董振一看着王卫东(wángwèidōng)手里的这张照片(zhàopiān),那时候他四五岁,全家去了杭州大华照相馆,也就是抗战离开杭州前夕。

晚年,爸爸的卧室还放着显微镜、解剖镜和盛满(shèngmǎn)标本的大大小小的瓶子,几乎成了实验室,走(zǒu)(zǒu)也走不进去。两副远近视眼镜(jìnshìyǎnjìng)轮替戴着,还拿着放大镜仔细核查每个标本的特征,“每顿吃饭都得三请四请才肯出来。”

他常想起(xiǎngqǐ)的,还有另一张老照片,爸爸穿着长靴,背着猎枪,脖子上挂着莱卡相机,很帅(hěnshuài)。

很多人回忆里的董伯伯经常说一句话:钱要(qiányào)花在刀口上。韦植说,董伯伯来馆上班,中午自己带饭,常是(shì)盐鸭蛋一只,开水一杯,但馆里仪器和设备的添置上,显微镜、解剖(jiěpōu)镜、幻灯机、照相机(zhàoxiàngjī)都是蔡司、莱卡等名牌,有些仪器一直用到20世纪80年代还是完好的。

“他不是奢侈(shēchǐ),而是为了更好地(dì)收集资料,工具一定要最好的。”董振一说。

1956 年工资(gōngzī)改革时,浙江省教育厅把张宗祥(浙江省图书馆馆长)和(hé)董聿茂定为业务一级。董先生说:“阆公(张宗祥)是国学大师,他当教育厅长时我还在中学读书,不可与(yǔ)他并座。”只肯拿(ná)二级工资。

故事未(wèi)完,请点击阅读下篇

董聿茂家庭合影,以及他各个时期的(de)照片

董振一看着王卫东(wángwèidōng)手里的这张照片(zhàopiān),那时候他四五岁,全家去了杭州大华照相馆,也就是抗战离开杭州前夕。

晚年,爸爸的卧室还放着显微镜、解剖镜和盛满(shèngmǎn)标本的大大小小的瓶子,几乎成了实验室,走(zǒu)(zǒu)也走不进去。两副远近视眼镜(jìnshìyǎnjìng)轮替戴着,还拿着放大镜仔细核查每个标本的特征,“每顿吃饭都得三请四请才肯出来。”

他常想起(xiǎngqǐ)的,还有另一张老照片,爸爸穿着长靴,背着猎枪,脖子上挂着莱卡相机,很帅(hěnshuài)。

很多人回忆里的董伯伯经常说一句话:钱要(qiányào)花在刀口上。韦植说,董伯伯来馆上班,中午自己带饭,常是(shì)盐鸭蛋一只,开水一杯,但馆里仪器和设备的添置上,显微镜、解剖(jiěpōu)镜、幻灯机、照相机(zhàoxiàngjī)都是蔡司、莱卡等名牌,有些仪器一直用到20世纪80年代还是完好的。

“他不是奢侈(shēchǐ),而是为了更好地(dì)收集资料,工具一定要最好的。”董振一说。

1956 年工资(gōngzī)改革时,浙江省教育厅把张宗祥(浙江省图书馆馆长)和(hé)董聿茂定为业务一级。董先生说:“阆公(张宗祥)是国学大师,他当教育厅长时我还在中学读书,不可与(yǔ)他并座。”只肯拿(ná)二级工资。

故事未(wèi)完,请点击阅读下篇

在浙江自然博物院(以下简称自博)工作了28年,马磊(mǎlěi)第一次通过照片看到了“董(dǒng)伯伯”采集的标本,几分钟后(hòu),同事发来一张表格,文件名:董聿茂先生采集捐赠标本。

另两件“日本(rìběn)大鲵”的标签上,标注:抗战。备注:董聿茂先生从(cóng)日本带回。

在浙江自然博物院(以下简称自博)工作了28年,马磊(mǎlěi)第一次通过照片看到了“董(dǒng)伯伯”采集的标本,几分钟后(hòu),同事发来一张表格,文件名:董聿茂先生采集捐赠标本。

另两件“日本(rìběn)大鲵”的标签上,标注:抗战。备注:董聿茂先生从(cóng)日本带回。

今天知道“董聿茂”这个名字的人,已经(yǐjīng)很少了——他的同事(tóngshì),你可能更熟悉:施昕更,良渚遗址发现人。

7月(yuè)6日是第6个“杭州良渚日”,明天就是7月7日,88年前的这天,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。战争影响了全国(quánguó)人民(rénmín)的命运,同样,也影响到良渚文化的命运。

可以说,没有董聿茂的支持,就不会(búhuì)有《良渚》报告的问世(wènshì),也没有良渚遗址第一次科学发掘,也没有今天的浙江自然博物院。

但是,在本次采访之前,我们(wǒmen)对董聿茂的所有了解,几乎只来自施昕更故事的一点点(yìdiǎndiǎn)虚影。

“我进馆里时,董(dǒng)聿茂先生(xiānshēng)不在(zài)了,时间已经不等我们了。因为你来采访,我去档案室查,几乎查不到董伯伯的任何资料。”马磊很着急。

今天(jīntiān),我们如何寻找董聿茂?

今天知道“董聿茂”这个名字的人,已经(yǐjīng)很少了——他的同事(tóngshì),你可能更熟悉:施昕更,良渚遗址发现人。

7月(yuè)6日是第6个“杭州良渚日”,明天就是7月7日,88年前的这天,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。战争影响了全国(quánguó)人民(rénmín)的命运,同样,也影响到良渚文化的命运。

可以说,没有董聿茂的支持,就不会(búhuì)有《良渚》报告的问世(wènshì),也没有良渚遗址第一次科学发掘,也没有今天的浙江自然博物院。

但是,在本次采访之前,我们(wǒmen)对董聿茂的所有了解,几乎只来自施昕更故事的一点点(yìdiǎndiǎn)虚影。

“我进馆里时,董(dǒng)聿茂先生(xiānshēng)不在(zài)了,时间已经不等我们了。因为你来采访,我去档案室查,几乎查不到董伯伯的任何资料。”马磊很着急。

今天(jīntiān),我们如何寻找董聿茂?

前几天,马磊去教工路的浙江省文物考古(kǎogǔ)研究所开会,碰到考古所的朋友(péngyǒu),开玩笑:这个过去是我们放“僵尸”的地方,你们知不知道?

1998年1月6日,浙江自然博物馆在教工路71号开馆,2007年11月8日闭馆,2009年7月搬到(dào)了西湖文化广场新馆。现在省考古所的“碉堡(diāobǎo)楼”,就是老自博(lǎozìbó)展厅。一楼恐龙陈列,有毛氏峨眉(éméi)龙,因为一些恐龙模型很高,还设了一个夹层。二楼海洋动物陈列厅,从草履虫单细胞(dānxìbāo)动物如何一步步进化到高等级动物。

前几天,马磊去教工路的浙江省文物考古(kǎogǔ)研究所开会,碰到考古所的朋友(péngyǒu),开玩笑:这个过去是我们放“僵尸”的地方,你们知不知道?

1998年1月6日,浙江自然博物馆在教工路71号开馆,2007年11月8日闭馆,2009年7月搬到(dào)了西湖文化广场新馆。现在省考古所的“碉堡(diāobǎo)楼”,就是老自博(lǎozìbó)展厅。一楼恐龙陈列,有毛氏峨眉(éméi)龙,因为一些恐龙模型很高,还设了一个夹层。二楼海洋动物陈列厅,从草履虫单细胞(dānxìbāo)动物如何一步步进化到高等级动物。

教工路“碉堡楼”,过去是自博(zìbó)陈列馆,现在为省考古所

马磊记得,“碉堡(diāobǎo)楼”每层(měicéng)都挂着科学家的油画(huà),请中国美院的学生画的,大概500块钱一幅,有沈括,有杨钟健(古生物学家),有达尔文。

一楼大厅进门右边靠墙第一幅,挂着董伯伯(bóbó)的油画。

每年(měinián)大年初一早上,毛昭晰一定会(huì)去看望(kànwàng)文物战线上在岗的职工,这件事一直做到他快90岁。马磊经常大年初一值班,她看到毛爷爷给大家拜完年,还要做一件事,站在董先生的画像前鞠躬祭奠。

她站在(zài)边上看着,很感动。那时,对这个油画里的(de)董聿茂(dǒngyùmào),她几乎不了解,只知道,他是老馆长,著名的动物学家。但毛爷爷为什么对他那么敬重?

毛昭晰后来常常想起那块始祖鸟(shǐzǔniǎo)模型。

西湖博物馆,是他(tā)童年最喜欢去的地方,那(nà)块模型,就放在董伯伯特意开辟的生物教材陈列室里。

董伯伯,从小他(tā)就这么叫。

毛昭晰的爸爸毛路真和董聿茂是同事(tóngshì)和好友,一个教数学,一个教生物。三四岁,爸爸就带他去西湖博物馆拜访董伯伯,但那时他最感兴趣(gǎnxìngqù)的,是博物馆山坡上铁笼里养着(zhe)的几只猴子。

但他对进化论的最初(zuìchū)知识,就来自(láizì)这件陈列室:“董伯伯用生动形象的实物或(huò)模型配合中小学的自然课程对广大中小学生进行科学知识的普及。”

毛昭晰出生那年,1929年6月6日,杭州举办了第一届西湖博览会,分(fēn)“八馆二所”,其中博物馆设水产部(shuǐchǎnbù)、植物部、动物部、昆虫部、(广西)瑶山部、矿产部及动物园等。博览会闭幕后,当局(dāngjú)决定成立“西湖博物馆”,以长期收藏有科学价值的地矿、动植物和工艺等方面(fāngmiàn)的展品,供民众永久参观及研究(yánjiū)。

同年11月(yuè),西湖博物馆(guǎn)成立,首任馆长陈屺怀,馆址选择在杭州西湖孤山南麓平湖秋月、中山公园之间,也就是今天浙江省博物馆孤山馆。这是(zhèshì)浙江省的博物馆事业肇始的标志。

教工路“碉堡楼”,过去是自博(zìbó)陈列馆,现在为省考古所

马磊记得,“碉堡(diāobǎo)楼”每层(měicéng)都挂着科学家的油画(huà),请中国美院的学生画的,大概500块钱一幅,有沈括,有杨钟健(古生物学家),有达尔文。

一楼大厅进门右边靠墙第一幅,挂着董伯伯(bóbó)的油画。

每年(měinián)大年初一早上,毛昭晰一定会(huì)去看望(kànwàng)文物战线上在岗的职工,这件事一直做到他快90岁。马磊经常大年初一值班,她看到毛爷爷给大家拜完年,还要做一件事,站在董先生的画像前鞠躬祭奠。

她站在(zài)边上看着,很感动。那时,对这个油画里的(de)董聿茂(dǒngyùmào),她几乎不了解,只知道,他是老馆长,著名的动物学家。但毛爷爷为什么对他那么敬重?

毛昭晰后来常常想起那块始祖鸟(shǐzǔniǎo)模型。

西湖博物馆,是他(tā)童年最喜欢去的地方,那(nà)块模型,就放在董伯伯特意开辟的生物教材陈列室里。

董伯伯,从小他(tā)就这么叫。

毛昭晰的爸爸毛路真和董聿茂是同事(tóngshì)和好友,一个教数学,一个教生物。三四岁,爸爸就带他去西湖博物馆拜访董伯伯,但那时他最感兴趣(gǎnxìngqù)的,是博物馆山坡上铁笼里养着(zhe)的几只猴子。

但他对进化论的最初(zuìchū)知识,就来自(láizì)这件陈列室:“董伯伯用生动形象的实物或(huò)模型配合中小学的自然课程对广大中小学生进行科学知识的普及。”

毛昭晰出生那年,1929年6月6日,杭州举办了第一届西湖博览会,分(fēn)“八馆二所”,其中博物馆设水产部(shuǐchǎnbù)、植物部、动物部、昆虫部、(广西)瑶山部、矿产部及动物园等。博览会闭幕后,当局(dāngjú)决定成立“西湖博物馆”,以长期收藏有科学价值的地矿、动植物和工艺等方面(fāngmiàn)的展品,供民众永久参观及研究(yánjiū)。

同年11月(yuè),西湖博物馆(guǎn)成立,首任馆长陈屺怀,馆址选择在杭州西湖孤山南麓平湖秋月、中山公园之间,也就是今天浙江省博物馆孤山馆。这是(zhèshì)浙江省的博物馆事业肇始的标志。

那年,董聿茂正在(zhèngzài)日本留学。

1928年3月,他获得京都帝国大学动物学系学士学位(xuéshìxuéwèi)。1928年4月进帝国大学大学院(研究院(yánjiūyuàn))继续(jìxù)深造,攻读甲壳动物学,1930年3月获帝大博士学位。

他原打算继续在日本搞一段时间的(de)科学研究工作,积累较多的科研成果再回国。但当时日本军国主义者(jūnguózhǔyìzhě)侵华迹象越来越明显,旅日中国学人处处受到岐视和监视。他决意中断(zhōngduàn)研究工作,提前回国。

1930年7月,33岁(suì)的董聿茂乘海轮从日本(rìběn)回到了阔别11年的祖国。

受陈屺怀的邀请,他开始担任西湖博物馆(bówùguǎn)自然科学部主任兼技师。

此时的西湖博物馆(bówùguǎn)由历史(lìshǐ)文化部(bù)、自然科学部、总务部和会计室三部一室组成。董聿茂带回国一批采自日本、中国台湾的标本,成为西湖博物馆第一批自然标本藏品的主体。

但是,自然科学(zìránkēxué)部此前的收藏品(shōucángpǐn),只有西湖博览会留下来的几块矿物(kuàngwù)标本和一个鲸头骨标本,连一个陈列室都搞不起来,董聿茂决心尽快改变这一状况。

1931年初,他带着自然(zìrán)部的青年人先在浙江天目山和宁波天童采集动(dòng)、植物(zhíwù)标本,接着(jiēzhe)从宁波沿海南下,在福建、台湾(táiwān)、广东、广西、海南采集海洋生物标本,历时近一年。之后,他又深入祖国西部青海、西康,那时候交通很不便,却运回牦牛、羚羊等大型标本,极大地丰富了自然类藏品,并超过了历史部的馆藏。

儿子董振一,今年92岁,他(tā)记得,爸爸去(qù)大西北采集标本,有一次从马上摔(shuāi)了下来,受了伤。他回家,却带回来一只猞猁,活的,把垫着的帆布都撕烂了。

1933年,董聿茂接任西湖博物馆馆长。他知道仅靠馆里力量采集标本依然不够,带着馆员(guǎnyuán)开展(kāizhǎn)国际间标本交换,以丰富馆藏,当时交换到(dào)了鸭嘴兽、袋鼠、鸸鹋、大极乐鸟(jílèniǎo)、湾鳄、泥螈、日本大鲵、堪察加拟石蟹等珍贵标本。

那年,董聿茂正在(zhèngzài)日本留学。

1928年3月,他获得京都帝国大学动物学系学士学位(xuéshìxuéwèi)。1928年4月进帝国大学大学院(研究院(yánjiūyuàn))继续(jìxù)深造,攻读甲壳动物学,1930年3月获帝大博士学位。

他原打算继续在日本搞一段时间的(de)科学研究工作,积累较多的科研成果再回国。但当时日本军国主义者(jūnguózhǔyìzhě)侵华迹象越来越明显,旅日中国学人处处受到岐视和监视。他决意中断(zhōngduàn)研究工作,提前回国。

1930年7月,33岁(suì)的董聿茂乘海轮从日本(rìběn)回到了阔别11年的祖国。

受陈屺怀的邀请,他开始担任西湖博物馆(bówùguǎn)自然科学部主任兼技师。

此时的西湖博物馆(bówùguǎn)由历史(lìshǐ)文化部(bù)、自然科学部、总务部和会计室三部一室组成。董聿茂带回国一批采自日本、中国台湾的标本,成为西湖博物馆第一批自然标本藏品的主体。

但是,自然科学(zìránkēxué)部此前的收藏品(shōucángpǐn),只有西湖博览会留下来的几块矿物(kuàngwù)标本和一个鲸头骨标本,连一个陈列室都搞不起来,董聿茂决心尽快改变这一状况。

1931年初,他带着自然(zìrán)部的青年人先在浙江天目山和宁波天童采集动(dòng)、植物(zhíwù)标本,接着(jiēzhe)从宁波沿海南下,在福建、台湾(táiwān)、广东、广西、海南采集海洋生物标本,历时近一年。之后,他又深入祖国西部青海、西康,那时候交通很不便,却运回牦牛、羚羊等大型标本,极大地丰富了自然类藏品,并超过了历史部的馆藏。

儿子董振一,今年92岁,他(tā)记得,爸爸去(qù)大西北采集标本,有一次从马上摔(shuāi)了下来,受了伤。他回家,却带回来一只猞猁,活的,把垫着的帆布都撕烂了。

1933年,董聿茂接任西湖博物馆馆长。他知道仅靠馆里力量采集标本依然不够,带着馆员(guǎnyuán)开展(kāizhǎn)国际间标本交换,以丰富馆藏,当时交换到(dào)了鸭嘴兽、袋鼠、鸸鹋、大极乐鸟(jílèniǎo)、湾鳄、泥螈、日本大鲵、堪察加拟石蟹等珍贵标本。

1934年西湖博物馆职员(zhíyuán)合影,一排C位为董聿茂

1935年中国博物馆协会(xiéhuì)在北平成立,董聿茂先生当选为第一届(dìyījiè)理事会理事,并参加庚子赔款分配,为西湖博物馆得到一些经费(jīngfèi),用这些经费建造了一幢双层砖木结构的新式展厅——动物(dòngwù)陈列室。他与秉志、寿振黄、朱洗、贝时璋等著名动物学家(dòngwùxuéjiā)成立了中国动物学会,并创办学术刊物《中国动物学杂志》。

西湖博物馆名声大振。董聿茂对(duì)小毛说,他每次下乡都会有很大的收获,博物馆的藏品就是这样一点一滴搜集(sōují)起来的。

1997年(nián),毛昭晰在《怀念董聿茂教授》中(zhōng)写道(xiědào),浙江(zhèjiāng)自然博物馆(今浙江自然博物院)的标本馆里,还保存着六十多年前董伯伯亲手采集制作的许多珍贵的标本。由于自然生态环境的变化和人类的滥捕滥杀,这些标本中的一部分动物恐怕再也采集不到了。

浙江省博物馆(zhèjiāngshěngbówùguǎn)藏的一份档案里,我们看到了三个名字:

地质矿产(dìzhìkuàngchǎn)绘图整理员施昕更

1934年西湖博物馆职员(zhíyuán)合影,一排C位为董聿茂

1935年中国博物馆协会(xiéhuì)在北平成立,董聿茂先生当选为第一届(dìyījiè)理事会理事,并参加庚子赔款分配,为西湖博物馆得到一些经费(jīngfèi),用这些经费建造了一幢双层砖木结构的新式展厅——动物(dòngwù)陈列室。他与秉志、寿振黄、朱洗、贝时璋等著名动物学家(dòngwùxuéjiā)成立了中国动物学会,并创办学术刊物《中国动物学杂志》。

西湖博物馆名声大振。董聿茂对(duì)小毛说,他每次下乡都会有很大的收获,博物馆的藏品就是这样一点一滴搜集(sōují)起来的。

1997年(nián),毛昭晰在《怀念董聿茂教授》中(zhōng)写道(xiědào),浙江(zhèjiāng)自然博物馆(今浙江自然博物院)的标本馆里,还保存着六十多年前董伯伯亲手采集制作的许多珍贵的标本。由于自然生态环境的变化和人类的滥捕滥杀,这些标本中的一部分动物恐怕再也采集不到了。

浙江省博物馆(zhèjiāngshěngbówùguǎn)藏的一份档案里,我们看到了三个名字:

地质矿产(dìzhìkuàngchǎn)绘图整理员施昕更

1936 年,杭州(hángzhōu)古荡,也就是现在的(de)浙江大学玉泉校区,要建造杭州第一公墓(gōngmù),动土时出了一些石器,引起了筹备中的吴越史地研究会的注意。

经卫聚贤倡导(chàngdǎo),5月 31 日,由浙江省立西湖博物馆和吴越史地研究会合作对遗址作了一天的试掘。本来,西湖博物馆派施昕更参与古荡发掘的原意,是让他绘图记录发掘的地层,但施昕更“不务正业”,见到古荡已搜集的石器(shíqì)后,觉得太熟悉了,在他的故乡(gùxiāng)良渚,已经是司空见惯的东西,他觉得应与古荡出土的石器有着(yǒuzhe)某种内在(nèizài)的联系。古荡试掘后第二天,他迫不及待(pòbùjídài)回到故乡良渚搜集,除了石铲之外,又得到(dédào)许多不同形制的石器。

1936 年,杭州(hángzhōu)古荡,也就是现在的(de)浙江大学玉泉校区,要建造杭州第一公墓(gōngmù),动土时出了一些石器,引起了筹备中的吴越史地研究会的注意。

经卫聚贤倡导(chàngdǎo),5月 31 日,由浙江省立西湖博物馆和吴越史地研究会合作对遗址作了一天的试掘。本来,西湖博物馆派施昕更参与古荡发掘的原意,是让他绘图记录发掘的地层,但施昕更“不务正业”,见到古荡已搜集的石器(shíqì)后,觉得太熟悉了,在他的故乡(gùxiāng)良渚,已经是司空见惯的东西,他觉得应与古荡出土的石器有着(yǒuzhe)某种内在(nèizài)的联系。古荡试掘后第二天,他迫不及待(pòbùjídài)回到故乡良渚搜集,除了石铲之外,又得到(dédào)许多不同形制的石器。

董聿茂和(hé)卫聚贤在杭州古荡遗址

11月3日,他和董聿茂一起去了良渚附近的棋盘坟一个池塘(chítáng),因农民戽水灌田,池水已干,发现了几块黑色的陶器碎片。开始以为(yǐwéi)可能是乌甏的碎片,因为良渚西北(xīběi)的瓶窑镇曾以烧制优质乌甏出名。

“这些东西很古,说不定是一个重大发现,你要好好钻研一下,不懂(dǒng)时,可以找些资料看看(kànkàn)”。董聿茂说。

施昕更马上去省图书馆查看了资料,得考古(kǎogǔ)报告《城子崖》一书,又参照考古书籍加以研究,才知道这是一种黑陶碎片。他捡到的(de)陶片有石器在同处发现,而山东龙山城子崖遗址的遗物出土状况也是如此(rúcǐ),这引起了他的兴趣(xìngqù),他认为良渚很可能与城子崖一样,是一个古文化遗址所在地。他跟董聿茂说,准备写(xiě)一个报告。

“考古学虽不同于生物学,但在某些方面有(yǒu)相通之处。”董聿茂鼓励(gǔlì)他,这是一件了不起的事,一边指导他写文章要写实在的东西,不要发(fā)空泛的议论;画图上要从实物进行摸测,搞清其厚薄变化。

1984年,浙江自然博物馆独立(dúlì)建制,韦植是第一任馆长,今年96岁。他说,董聿茂是甲壳类动物专家,但对地质、矿产、植物以至(yǐzhì)历史、考古等工作一视同仁,充分支持。有一次(yīcì),他去黄岩县(huángyánxiàn)征集柑桔标本,半个月前,先生就叫他先阅读黄岩县志和有关柑桔品种的书籍,“到柑桔场时(chǎngshí),我就勉强混充半个专家。回来后又要我写一篇柑桔品种的调查报告,他具体(jùtǐ)地给我指导和修改。当时我想出差不过一星期,哪有这等麻烦的事(shì)!现在理解这就是(jiùshì)培养我科研能力和撰写学术论文的基本功。”

同样,董聿茂对施昕更的新发现非常重视,由馆方依照(yīzhào)当时国民政府颁布的《古物保存法》第八条之规定,呈请中央古物保管(bǎoguǎn)委员会,取得采掘执照(zhízhào)。

1936年(nián)12月1—10日(rì)、26—30日,1937年3月8日一20日,施昕更先后三次代表西湖博物馆对棋盘坟、横圩里、茅庵前、古京坟、荀山东麓以及长明桥钟家村等六处(liùchù)遗址进行了试掘(shìjué),获得大批黑陶和石器,并且,这期间经调查,发现了以良渚为中心的(de)十余处遗址。

这是他28年短暂人生中唯一的田野考古(kǎogǔ),也(yě)是良渚文化的首次科学考古发掘。

1937年4月,施昕更已经写完了《良渚》报告,准备在杭州印刷厂付印(fùyìn),后来因为制图(zhìtú)版很费周折,照片制版交给了上海(shànghǎi)的中国科学公司。

7月7日,“卢沟桥事变”爆发,西湖博物馆为躲避战火,必须南迁。董聿茂把图书资料、仪器、工具和日本侵略者(qīnlüèzhě)最想得到的标本(biāoběn)装箱先行运往后方。为防备标本在转运过程中落入敌手,他对所有(suǒyǒu)标本的标签作了重新编写,隐去采集地点和时间(shíjiān)。

八·一(yī)三事变后(hòu),江南局势日益紧张,杭州随时有(yǒu)沦陷的危险。董聿茂和浙江图书馆馆长陈训慈教授一起去找当时的教育厅长许绍棣,两个馆当时都隶属于省教育厅。

许绍棣对这两位学者拒而不见。许多年之后,陈训慈先生和毛昭晰谈起(tánqǐ)这件事时(shìshí),依然气愤。

两位学者只得另谋出路(lìngmóuchūlù)。

陈训慈到处奔走,筹集了一些款(kuǎn)把文澜阁四库全书、浙江(zhèjiāng)图书馆的图书和宁波范氏天一阁藏书抢运到了大后方。董聿茂(dǒngyùmào)把自己的工资拿出来,作为抢运博物馆财产的费用。

西湖博物馆的文物(wénwù)和标本先向富阳、永康迁移。为避战火,3万余件珍贵植物标本疏散在(zài)余杭农牧公司,却遭过路日军放火焚烧殆尽。

而此时,《良渚(liángzhǔ)》报告还在印刷之中。施昕更独自暂避良渚,坚持继续(jìxù)负责印刷的工作。

但战火还是烧到了杭州。1937年(nián)12月24日,杭州沦陷。《良渚》的印刷被迫中断,没有印成,连已经制好(zhìhǎo)的图片锌板(印刷用的底版)也(yě)无法带出。他不得不抛弃(pāoqì)相依为命的研究室,但这份报告,绝不能丢——“科学工作者必须以‘最后一课’的精神,在(zài)烽火连天中继续我们的工作。”他写道。

施昕(shīxīn)更把报告的(de)校样寄存良渚,自己带着一部《良渚》旧稿,赶去博物馆所迁移的驻地,和董聿茂他们汇合。

此时,董聿茂带(dǒngyùmàodài)着钟国仪、钱惠馨夫妇以及顾剑谊、毛树森等馆员把(bǎ)博物馆迁到了兰溪。一开始(kāishǐ),博物馆有10人与董聿茂先生同行,经由富阳、兰溪,到了永康只剩5人。

看到(kàndào)稿子完好无损,董聿茂决定再度印刷。

但是,战事(zhànshì)紧张,馆里还有5人需要生活,只有两三百块馆费,生活勉强过得下去,但要印书就(jiù)无法办到了。

董馆长带着稿子冲到已经迁往丽水的(de)浙江省教育厅,以珍惜学术著作为重(wèizhòng),要求拨款付梓。

秘书长看(kàn)完稿子,同意由浙江省教育厅出资印刷。

此时,陆路已经不通,只能走海路。温州是(shì)无法印了,只能去上海。

于是,施昕更的好友和同事钟国仪带(yídài)着稿子,绕道(ràodào)温州,乘船去了当时已经是“孤岛(gūdǎo)”的上海付印。同时,又委托著名考古学家、时任“吴越史地研究会”总干事的卫聚贤先生校对。

此时,施昕更的次子建良患病,医治无效夭亡(yāowáng)。

国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以(nányǐ)保全的时刻,一部考古报告(bàogào),在他们的接力中竟活了下来。1938年秋,《良渚》报告终于由上海的中国科学公司印刷出版(chūbǎn),公之于众。

董聿茂和(hé)卫聚贤在杭州古荡遗址

11月3日,他和董聿茂一起去了良渚附近的棋盘坟一个池塘(chítáng),因农民戽水灌田,池水已干,发现了几块黑色的陶器碎片。开始以为(yǐwéi)可能是乌甏的碎片,因为良渚西北(xīběi)的瓶窑镇曾以烧制优质乌甏出名。

“这些东西很古,说不定是一个重大发现,你要好好钻研一下,不懂(dǒng)时,可以找些资料看看(kànkàn)”。董聿茂说。

施昕更马上去省图书馆查看了资料,得考古(kǎogǔ)报告《城子崖》一书,又参照考古书籍加以研究,才知道这是一种黑陶碎片。他捡到的(de)陶片有石器在同处发现,而山东龙山城子崖遗址的遗物出土状况也是如此(rúcǐ),这引起了他的兴趣(xìngqù),他认为良渚很可能与城子崖一样,是一个古文化遗址所在地。他跟董聿茂说,准备写(xiě)一个报告。

“考古学虽不同于生物学,但在某些方面有(yǒu)相通之处。”董聿茂鼓励(gǔlì)他,这是一件了不起的事,一边指导他写文章要写实在的东西,不要发(fā)空泛的议论;画图上要从实物进行摸测,搞清其厚薄变化。

1984年,浙江自然博物馆独立(dúlì)建制,韦植是第一任馆长,今年96岁。他说,董聿茂是甲壳类动物专家,但对地质、矿产、植物以至(yǐzhì)历史、考古等工作一视同仁,充分支持。有一次(yīcì),他去黄岩县(huángyánxiàn)征集柑桔标本,半个月前,先生就叫他先阅读黄岩县志和有关柑桔品种的书籍,“到柑桔场时(chǎngshí),我就勉强混充半个专家。回来后又要我写一篇柑桔品种的调查报告,他具体(jùtǐ)地给我指导和修改。当时我想出差不过一星期,哪有这等麻烦的事(shì)!现在理解这就是(jiùshì)培养我科研能力和撰写学术论文的基本功。”

同样,董聿茂对施昕更的新发现非常重视,由馆方依照(yīzhào)当时国民政府颁布的《古物保存法》第八条之规定,呈请中央古物保管(bǎoguǎn)委员会,取得采掘执照(zhízhào)。

1936年(nián)12月1—10日(rì)、26—30日,1937年3月8日一20日,施昕更先后三次代表西湖博物馆对棋盘坟、横圩里、茅庵前、古京坟、荀山东麓以及长明桥钟家村等六处(liùchù)遗址进行了试掘(shìjué),获得大批黑陶和石器,并且,这期间经调查,发现了以良渚为中心的(de)十余处遗址。

这是他28年短暂人生中唯一的田野考古(kǎogǔ),也(yě)是良渚文化的首次科学考古发掘。

1937年4月,施昕更已经写完了《良渚》报告,准备在杭州印刷厂付印(fùyìn),后来因为制图(zhìtú)版很费周折,照片制版交给了上海(shànghǎi)的中国科学公司。

7月7日,“卢沟桥事变”爆发,西湖博物馆为躲避战火,必须南迁。董聿茂把图书资料、仪器、工具和日本侵略者(qīnlüèzhě)最想得到的标本(biāoběn)装箱先行运往后方。为防备标本在转运过程中落入敌手,他对所有(suǒyǒu)标本的标签作了重新编写,隐去采集地点和时间(shíjiān)。

八·一(yī)三事变后(hòu),江南局势日益紧张,杭州随时有(yǒu)沦陷的危险。董聿茂和浙江图书馆馆长陈训慈教授一起去找当时的教育厅长许绍棣,两个馆当时都隶属于省教育厅。

许绍棣对这两位学者拒而不见。许多年之后,陈训慈先生和毛昭晰谈起(tánqǐ)这件事时(shìshí),依然气愤。

两位学者只得另谋出路(lìngmóuchūlù)。

陈训慈到处奔走,筹集了一些款(kuǎn)把文澜阁四库全书、浙江(zhèjiāng)图书馆的图书和宁波范氏天一阁藏书抢运到了大后方。董聿茂(dǒngyùmào)把自己的工资拿出来,作为抢运博物馆财产的费用。

西湖博物馆的文物(wénwù)和标本先向富阳、永康迁移。为避战火,3万余件珍贵植物标本疏散在(zài)余杭农牧公司,却遭过路日军放火焚烧殆尽。

而此时,《良渚(liángzhǔ)》报告还在印刷之中。施昕更独自暂避良渚,坚持继续(jìxù)负责印刷的工作。

但战火还是烧到了杭州。1937年(nián)12月24日,杭州沦陷。《良渚》的印刷被迫中断,没有印成,连已经制好(zhìhǎo)的图片锌板(印刷用的底版)也(yě)无法带出。他不得不抛弃(pāoqì)相依为命的研究室,但这份报告,绝不能丢——“科学工作者必须以‘最后一课’的精神,在(zài)烽火连天中继续我们的工作。”他写道。

施昕(shīxīn)更把报告的(de)校样寄存良渚,自己带着一部《良渚》旧稿,赶去博物馆所迁移的驻地,和董聿茂他们汇合。

此时,董聿茂带(dǒngyùmàodài)着钟国仪、钱惠馨夫妇以及顾剑谊、毛树森等馆员把(bǎ)博物馆迁到了兰溪。一开始(kāishǐ),博物馆有10人与董聿茂先生同行,经由富阳、兰溪,到了永康只剩5人。

看到(kàndào)稿子完好无损,董聿茂决定再度印刷。

但是,战事(zhànshì)紧张,馆里还有5人需要生活,只有两三百块馆费,生活勉强过得下去,但要印书就(jiù)无法办到了。

董馆长带着稿子冲到已经迁往丽水的(de)浙江省教育厅,以珍惜学术著作为重(wèizhòng),要求拨款付梓。

秘书长看(kàn)完稿子,同意由浙江省教育厅出资印刷。

此时,陆路已经不通,只能走海路。温州是(shì)无法印了,只能去上海。

于是,施昕更的好友和同事钟国仪带(yídài)着稿子,绕道(ràodào)温州,乘船去了当时已经是“孤岛(gūdǎo)”的上海付印。同时,又委托著名考古学家、时任“吴越史地研究会”总干事的卫聚贤先生校对。

此时,施昕更的次子建良患病,医治无效夭亡(yāowáng)。

国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以(nányǐ)保全的时刻,一部考古报告(bàogào),在他们的接力中竟活了下来。1938年秋,《良渚》报告终于由上海的中国科学公司印刷出版(chūbǎn),公之于众。

毛昭晰先生捐赠给(gěi)良渚博物院的《良渚》报告

杭州沦陷期间,钟国仪做(zuò)完鲸鱼骨骼标本后,拒绝在敌伪馆内工作,去了私立学校教书糊口(húkǒu),解放后回到浙江省博物馆工作,1987年去世。几张抗战内迁老照片中的(de)唯一女性,就是钟国仪的太太钱惠馨,2001年去世,现在自博的华南虎标本,就是她(tā)参与做的。

毛昭晰先生捐赠给(gěi)良渚博物院的《良渚》报告

杭州沦陷期间,钟国仪做(zuò)完鲸鱼骨骼标本后,拒绝在敌伪馆内工作,去了私立学校教书糊口(húkǒu),解放后回到浙江省博物馆工作,1987年去世。几张抗战内迁老照片中的(de)唯一女性,就是钟国仪的太太钱惠馨,2001年去世,现在自博的华南虎标本,就是她(tā)参与做的。

1938年春,西湖博物馆在迁徙途中再度被迫缩小编制,施昕更无法再留下来,只能解职(jiězhí)。他(tā)原想去中央研究院历史语言研究所工作,但因学历太低,没有(méiyǒu)申请成功。董聿茂推荐他去瑞安工作。

1938年五六月间,施昕更投笔从戎,担任浙江省(zhèjiāngshěng)瑞安县抗日自卫委员会秘书(mìshū)一年,直到生命最后一刻。

“最后,我这样冥想着,良渚遗址初步发掘是完成了(le),而我还盼望着第二次在良渚发掘的时候,在焦土瓦砾中(zhōng),找出敌人暴行的铁证,同胞血和泪的遗迹,供世界正义的批判......”卷首语最后一段(yīduàn),他这样写着,等待(děngdài)再次回到良渚。

1939年5月29日下午,施昕更在瑞安县立(lì)第二医院二号病房去世,年仅 28 岁(suì), 遗有一妻一子,子仅 8 岁,名叫施忆良(shīyìliáng)——回忆良渚。2025年6月6日,施忆良去世,享年94岁。

董聿茂后来写下《我所知道的(de)施昕更先生》,我们今天对施昕(duìshīxīn)更发现良渚遗址的过程,以及《良渚》报告如何在战火中保存下来(xiàlái)细节,大部分来自董聿茂的描述。

1938年春,西湖博物馆在迁徙途中再度被迫缩小编制,施昕更无法再留下来,只能解职(jiězhí)。他(tā)原想去中央研究院历史语言研究所工作,但因学历太低,没有(méiyǒu)申请成功。董聿茂推荐他去瑞安工作。

1938年五六月间,施昕更投笔从戎,担任浙江省(zhèjiāngshěng)瑞安县抗日自卫委员会秘书(mìshū)一年,直到生命最后一刻。

“最后,我这样冥想着,良渚遗址初步发掘是完成了(le),而我还盼望着第二次在良渚发掘的时候,在焦土瓦砾中(zhōng),找出敌人暴行的铁证,同胞血和泪的遗迹,供世界正义的批判......”卷首语最后一段(yīduàn),他这样写着,等待(děngdài)再次回到良渚。

1939年5月29日下午,施昕更在瑞安县立(lì)第二医院二号病房去世,年仅 28 岁(suì), 遗有一妻一子,子仅 8 岁,名叫施忆良(shīyìliáng)——回忆良渚。2025年6月6日,施忆良去世,享年94岁。

董聿茂后来写下《我所知道的(de)施昕更先生》,我们今天对施昕(duìshīxīn)更发现良渚遗址的过程,以及《良渚》报告如何在战火中保存下来(xiàlái)细节,大部分来自董聿茂的描述。

马磊(mǎlěi)没有董振一的联系方式,采访那天,讲到董伯伯的油画(yóuhuà),她突然想到了“阿东”。

1999年(nián)(nián),王卫东在董振一(dǒngzhènyī)家里见过一张家庭合影,他决定根据(gēnjù)这张董聿茂的人物形象,创作一张董聿茂的油画。中国美院油画专业毕业的他,后来进入自博工作,现在专攻自然油画。2012年,他出版了“人与自然”作品集,第一张,便是董聿茂。创作时,他加入了两件原本合影里没有的物品(wùpǐn):显微镜和大龙虾。

马磊(mǎlěi)没有董振一的联系方式,采访那天,讲到董伯伯的油画(yóuhuà),她突然想到了“阿东”。

1999年(nián)(nián),王卫东在董振一(dǒngzhènyī)家里见过一张家庭合影,他决定根据(gēnjù)这张董聿茂的人物形象,创作一张董聿茂的油画。中国美院油画专业毕业的他,后来进入自博工作,现在专攻自然油画。2012年,他出版了“人与自然”作品集,第一张,便是董聿茂。创作时,他加入了两件原本合影里没有的物品(wùpǐn):显微镜和大龙虾。

归来报国——中国甲壳动物研究(yánjiū)奠基人董聿茂(dǒngyùmào) 布面油彩 2001年 王卫东 绘

大龙虾和(hé)大黄鱼都是董聿茂的研究(yánjiū)对象。他是我国甲壳动物研究奠基人,1986年,88岁,完成了(le)《东海(dōnghǎi)深海甲壳动物》的编著任务,发现了大批新记录和新种,填补了我国东海深海甲壳类研究的空白;1989年,91岁,他主编了我国第一套门类较为齐全的地方动物志八卷本《浙江动物志》书稿共(gòng)460余万字全部完成。

恢复研究生制度后,汪宝永是董聿茂招的(de)(de)第一个研究生,毕业后留校做董先生的助手。那时,董聿茂已经80多岁(duōsuì),给他开了“甲壳动物学”这门(zhèmén)课,几乎每天在显微镜下绘制甲壳动物标本的整体及分解特征图,他画完一张实物图,董先生要和标本核对很多次,反复修改后才定稿,一张图的定稿有时候都要花一个多月甚至(shènzhì)更久。

“你知道那部讲施昕更的话剧吗(ma)?”

在跟王卫东打听董振一先生的联系方式时,他突然(tūrán)问。

“你(nǐ)觉得好不好看?我哥哥演的(de)董聿茂。他叫王向东,是良渚博物院的志愿者。”

归来报国——中国甲壳动物研究(yánjiū)奠基人董聿茂(dǒngyùmào) 布面油彩 2001年 王卫东 绘

大龙虾和(hé)大黄鱼都是董聿茂的研究(yánjiū)对象。他是我国甲壳动物研究奠基人,1986年,88岁,完成了(le)《东海(dōnghǎi)深海甲壳动物》的编著任务,发现了大批新记录和新种,填补了我国东海深海甲壳类研究的空白;1989年,91岁,他主编了我国第一套门类较为齐全的地方动物志八卷本《浙江动物志》书稿共(gòng)460余万字全部完成。

恢复研究生制度后,汪宝永是董聿茂招的(de)(de)第一个研究生,毕业后留校做董先生的助手。那时,董聿茂已经80多岁(duōsuì),给他开了“甲壳动物学”这门(zhèmén)课,几乎每天在显微镜下绘制甲壳动物标本的整体及分解特征图,他画完一张实物图,董先生要和标本核对很多次,反复修改后才定稿,一张图的定稿有时候都要花一个多月甚至(shènzhì)更久。

“你知道那部讲施昕更的话剧吗(ma)?”

在跟王卫东打听董振一先生的联系方式时,他突然(tūrán)问。

“你(nǐ)觉得好不好看?我哥哥演的(de)董聿茂。他叫王向东,是良渚博物院的志愿者。”

董聿茂家庭合影,以及他各个时期的(de)照片

董振一看着王卫东(wángwèidōng)手里的这张照片(zhàopiān),那时候他四五岁,全家去了杭州大华照相馆,也就是抗战离开杭州前夕。

晚年,爸爸的卧室还放着显微镜、解剖镜和盛满(shèngmǎn)标本的大大小小的瓶子,几乎成了实验室,走(zǒu)(zǒu)也走不进去。两副远近视眼镜(jìnshìyǎnjìng)轮替戴着,还拿着放大镜仔细核查每个标本的特征,“每顿吃饭都得三请四请才肯出来。”

他常想起(xiǎngqǐ)的,还有另一张老照片,爸爸穿着长靴,背着猎枪,脖子上挂着莱卡相机,很帅(hěnshuài)。

很多人回忆里的董伯伯经常说一句话:钱要(qiányào)花在刀口上。韦植说,董伯伯来馆上班,中午自己带饭,常是(shì)盐鸭蛋一只,开水一杯,但馆里仪器和设备的添置上,显微镜、解剖(jiěpōu)镜、幻灯机、照相机(zhàoxiàngjī)都是蔡司、莱卡等名牌,有些仪器一直用到20世纪80年代还是完好的。

“他不是奢侈(shēchǐ),而是为了更好地(dì)收集资料,工具一定要最好的。”董振一说。

1956 年工资(gōngzī)改革时,浙江省教育厅把张宗祥(浙江省图书馆馆长)和(hé)董聿茂定为业务一级。董先生说:“阆公(张宗祥)是国学大师,他当教育厅长时我还在中学读书,不可与(yǔ)他并座。”只肯拿(ná)二级工资。

故事未(wèi)完,请点击阅读下篇

董聿茂家庭合影,以及他各个时期的(de)照片

董振一看着王卫东(wángwèidōng)手里的这张照片(zhàopiān),那时候他四五岁,全家去了杭州大华照相馆,也就是抗战离开杭州前夕。

晚年,爸爸的卧室还放着显微镜、解剖镜和盛满(shèngmǎn)标本的大大小小的瓶子,几乎成了实验室,走(zǒu)(zǒu)也走不进去。两副远近视眼镜(jìnshìyǎnjìng)轮替戴着,还拿着放大镜仔细核查每个标本的特征,“每顿吃饭都得三请四请才肯出来。”

他常想起(xiǎngqǐ)的,还有另一张老照片,爸爸穿着长靴,背着猎枪,脖子上挂着莱卡相机,很帅(hěnshuài)。

很多人回忆里的董伯伯经常说一句话:钱要(qiányào)花在刀口上。韦植说,董伯伯来馆上班,中午自己带饭,常是(shì)盐鸭蛋一只,开水一杯,但馆里仪器和设备的添置上,显微镜、解剖(jiěpōu)镜、幻灯机、照相机(zhàoxiàngjī)都是蔡司、莱卡等名牌,有些仪器一直用到20世纪80年代还是完好的。

“他不是奢侈(shēchǐ),而是为了更好地(dì)收集资料,工具一定要最好的。”董振一说。

1956 年工资(gōngzī)改革时,浙江省教育厅把张宗祥(浙江省图书馆馆长)和(hé)董聿茂定为业务一级。董先生说:“阆公(张宗祥)是国学大师,他当教育厅长时我还在中学读书,不可与(yǔ)他并座。”只肯拿(ná)二级工资。

故事未(wèi)完,请点击阅读下篇

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: